Так из скрещенья всех пород в тот век

Так из скрещенья всех пород в тот век

Возникла смесь — английский человек:

В набегах дерзких, где из года в год

Сплетались с лютой страстью бритт и скотт.

Чьи дети, овладев повадкой слуг,

Впрягли своих коров в романский плуг.

С тех пор сей полукровный род возник,

Бесславен, беспороден, безъязык,

Без имени; и в венах англичан

Струилась кровь то ль саксов, то ль датчан.

Высокородных предков бурный нрав,

Все что возможно на земле поправ,

Сводил их похотливых дочерей

С людьми почти всех наций и мастей.

В сем выводке, от коего тошнит,

Кровь чистокровных англичан бежит…

— Из поэмы Даниэля Дефо (1) «Прирожденный англичанин»

Пластичность, гибкость, текучесть русского языка во многом определили богатство русской художественной литературы. Но зачастую те же самые свойства приводят к тому, что когда мы начинаем говорить о вещах определенных, имеющих четкую, формализованную структуру, в которой «А есть А» (2), в русском языке так легко соскользнуть в океан изящной словесности, когда порой уже непонятно, где было начало разговора, и к чему он может привести в конце.

В такую лингвистическую турбулентность попал и

национализм — заведомо нейтральный научный термин, описывающий идентификацию с нацией — множеством людей, принадлежащих к одному сообществу, объединенному прежде всего культурой (3). В академическом употреблении термин «национализм» не несет в себе какого-то оценочного компонента.

Однако в современном русском языке одно только это слово — «национализм» — уже стало ярлыком со шлейфом исключительно негативных коннотаций. А к людям, называющим себя «националистами», российское общество по-прежнему относится с колоссальной инерцией заочного неприятия.

Злополучный корень «наци», являющийся всего-навсего элементом словесных конструкций, стал огородным пугалом на русском политическом поле. Любую возможность содержательной беседы на тему национализма окончательно добили любители упрощенного отношения к жизни, в ходе глубокого философского изыскания выяснившие: мол, то, что в русском языке является лишь кусочком слова, в английском — полноценное определение: «nazi». Так был поставлен ещё один знак равенства между классическим национализмом и немецким нацизмом времен Третьего рейха. Но стоит лишь «поиграть склонениями и падежами», как то же самое слово начинает приобретать совершенно иные смыслы: «национальный лидер», «национальные интересы», в конце концов — «национальность».

Национализм в том смысле, в каком это определение используют в социальных науках, не является синонимом расизма, фашизма, шовинизма или даже созвучного по произношению нацизма. И уж тем более не родственен им.

Хотя безответственный обыватель в повседневной речи готов называть национализмом что угодно — от бытовой ксенофобии до банального патриотизма. Что же тогда говорить о злонамеренных вредителях?

Таким образом, любая беседа на тему национализма, проходящая вне узких рамок университетских стен, обречена отгонять от себя рой фрагментарных предрассудков и городских легенд, и лишь потом начать разговор по существу. Разговор тем более интересный и важный, ведь вплоть до сегодняшнего дня в кругах политиков, политологов и социологов нет единого мнения, что представляет собой национализм. Откуда, как и когда он появился? Что к нему относится, а что нет? Остались ли национальные идентичности в прошлом или этот фактор до сих пор играет важную роль в жизни народов, государств, всего мира? И значит ли, что пренебрегать им — заведомо обрекать себя на поражение?

* * *

Хью Сетон-Уотсон (4), автор одного из самых полных и важных текстов о национализме («Нации и государства»), с горечью замечает:

«Итак, я вынужден заключить, что никакого „научного определения“ нации разработать нельзя; и вместе с тем феномен этот существовал и существует до сих пор».

Бенедикт Андерсон (5) предлагал следующее определение:

нация — это воображаемое политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное. Оно воображаемое, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности.

Эрнест Ренан (6) дополняет: «А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и в то же время они забыли многое, что их разъединяет. …Всякий французский гражданин должно быть уже позабыл ночь Святого Варфоломея и резню на юге в XIII столетии» (7).

В том виде, в котором мы знаем их сегодня, современные государства начали оформляться только в начале Нового Времени (8). Точкой отсчета возникновения национальных государств или «государств-наций» считается 1648 год — дата подписания Оснабрюкского и Мюнстерского мирных соглашений, положивших конец Тридцатилетней войне в Священной Римской Империи — событие, больше известное как «Вестфальский мир» (9). Московское царство в этом случае даже опережает Европу. Представление о Государстве Российском как о самоценности, к тому времени уже собранном под властью Москвы, возникает после разорительного Смутного времени, поставившего на грань существования весь многовековой уклад (10). Тогда же формируются взаимоотношения народа и Царя, окончательно сложившиеся при Петре I (11), который выводит их основной принцип: «Государь — первый слуга государства» (12).

Понятие «нация» появляется в России практически тогда же, когда появляется понятие «империя». И появляется оно не как оппозиция империи, а скорее как её синоним, как ещё одно описательное свойство. То есть «нация» в имперский период означала суверенное политическое образование. В словаре заимствованных слов, который Петр I повелел составить в 1714 году, понятие «нации» уже присутствовало. Именно в таком ключе — как суверенная полития (13) — оно и функционировало в течение всего XVIII века.

Другой важной ролью понятия «нация» было то, что с помощью этого слова описывалась дворянская корпорация. Когда кто-то говорил о польской нации, имелись в виду не все люди, населявшие Речь Посполитую, а только шляхта — дворянское сословие. В Венгрии, если кто-то говорил «natio hungarica» (они пользовались латынью), это означало местную дворянскую корпорацию. Именно в этом смысле неоднократно использует понятие «нация» Фонвизин (14), когда пишет специальный проект переустройства Российской Империи, который планировалось передать наследнику престола Павлу I (15).

В 1832 году граф Сергей Уваров (16) в своей докладной записке предложил видение государства, опирающегося на три основных принципа: Самодержавие, Православие и Народность (читай — национальность). И если первые два принципа были укоренены в общественном сознании, то третий стал совершенно новым — и несколько преждевременным для эпохи, когда половину «нации» все еще составляли крепостные и еще более половины говорили на родном языке, который не являлся русским. Дополняло картину то, что придворным языком Санкт-Петербурга в XVIII веке был французский, а языком значительной части провинциального дворянства — немецкий.

Понятие «народность» фактически вытесняет из публичного обихода понятие «нация». Уварову нужно было понятие, чтобы описать политику постепенной национализации элит. Он переводит все университеты на русский язык, вводит преподавание русской истории. В годы правления Александра III (17) (1881–1894) русификация стала официальной политикой династии.

Развитие национализма получило толчок в XVIII веке, когда люди открыли для себя, что в политической плоскости им важнее (а местами — выгоднее) быть французами, англичанами или русскими, а не гасконцами, бретонцами, баварцами или лотарингцами. В XVI веке Макиавелли (18) обращается с призывом к городам-государствам объединиться и вместе воевать с иноземцами ради освобождения Италии, но никто из современников к нему не прислушивается. Джузеппе Гарибальди (19) — военный вождь Рисорджименто (20) — появится только через 300 лет.

Сегодня, должно быть, трудно представить тот мир, в котором династическое государство представлялось большинству людей единственно возможным устройством мира. Реальная монархия в эпоху своего расцвета идет вразрез со всеми современными представлениями о политической жизни. В королевстве все организуется вокруг высшего центра. Его легитимность исходит от божества, а не от населения, представители которого — подданные короля, а не граждане государства. В современном представлении государственный суверенитет полностью, монотонно и равномерно распространяется на каждый квадратный сантиметр законодательно ограниченной территории. В старом же воображении, в котором государства определялись центрами, границы были проницаемыми и нечеткими, а суверенитеты неощутимо переходили один в другой. Парадоксально, но именно отсюда вытекает та легкость, с которой досовременным империям и королевствам удавалось на протяжении длительных периодов удерживать под своей властью чрезвычайно разнородные населения; которые зачастую даже территориально не соприкасались.

Но в какой-то момент для подавляющего большинства людей становится важнее не то, что они обладают благородным происхождением (и наоборот); не то, что они протестанты или католики; не то, что они — подданные одного монарха, а не другого. Для людей становится важнее то, что они принадлежат к одному культурному сообществу, которое всегда понимается как глубокое, горизонтальное товарищество независимо от фактически существующих неравенства и эксплуатации.

Любой рассказ о национализме немыслим без этой картины кисти французского художника Эжена Делакруа. «Свобода, ведущая народ» (фр. La Liberté guidant le peuple, 1830) или «Свобода на баррикадах», была написана по мотивам июльской революции 1830 года, положившей конец режиму Реставрации монархии Бурбонов. Рабочий, буржуа и подросток символизируют единство французского народа во время июльской революции.

Сами культурные сообщества появляются вслед за развитием единой системы массового образования, которое позволяет прививать людям идентичные культурные коды — явление прежде невозможное в силу отсутствия развитой инфраструктуры и коммуникаций на обширных территориях.

* * *

Катализатором развития национализмов стали несколько вещей, появившихся примерно в одно время и благодаря общему развитию технологий.

Массовое книгопечатание, выпуск газет и распространение образования, позволившее потреблять эти культурные продукты; развивающаяся инфраструктура и логистика, связавшие воедино разные, прежде практически недоступные друг для друга районы одной страны, дали мощный толчок процессу создания единых культурных наций, члены которых уже могли представить, нарисовать в своем воображении эту новую общность. Бенедикт Андерсен, один из главных теоретиков национализма, так и окрестил нацию — «воображаемое сообщество».

Люди, говорившие на колоссальном множестве французских, английских или испанских языков и диалектов, которые порой с трудом могли понять друг друга в разговоре, обрели эту способность понимать через печать и газету. Именно эти со-читатели, с которыми они были связаны печатью, образовали зародыш национального воображаемого сообщества. Как показывает Сетон-Уотсон, XIX столетие в Европе и ее ближайших перифериях было золотым веком для лексикографов, грамматиков, филологов и литераторов, давших нациям родной язык. К XVII столетию национальные языки в Европе, как правило, уже приняли свои современные формы. Энергичная работа этих профессиональных интеллектуалов сыграла главную роль в формировании европейских национализмов XIX века.

В донациональный период люди невольно разговаривали на разных диалектах в разных частях одной страны. Они были больше привязаны к месту своего проживания, которое могли вообще не покидать в течение жизни. Хобсбаум (21) в своих работах указывает, что «прогресс школ и университетов является мерилом прогресса национализма, равно как именно учебные заведения, особенно университеты, стали наиболее сознательными его защитниками».

Общий рост грамотности, торговли, промышленности и коммуникаций, наложивший особый отпечаток на XIX столетие, дал новые мощные импульсы лингвистической унификации в каждом династическом государстве. Практически везде по мере возрастания грамотности становилось проще будить народную поддержку. Верна захватывающая формулировка Тома Нейрна: «Новая националистическая интеллигенция среднего класса должна была пригласить массы в историю; и это приглашение должно было быть написано на языке, который они понимали».

Хотя любой национализм утверждает, что нация, которую он представляет, существует чуть ли не испокон веков, до определенного периода невозможно найти свидетельств того, чтобы люди идентифицировали себя с таким сообществом. Если национальные государства принять в широком допущении как «новые» и «исторические», то нации, которым они дают политическое выражение, всегда как бы выплывают из незапамятного прошлого. Что еще более важно, они ускользают в бесконечное будущее, как высказался по этому поводу Мишель Дебре (22): «Да, то, что я родился французом — совершенно случайно; но, в конце концов, Франция вечна».

Со времен распада Римской империи во Франции не могло быть никаких «французов», потому что еще в эпоху Людовика XIII (23) (а это XVII век) большинство подданных короля просто не понимали того языка, на котором говорили в Париже. Когда Александр Дюма писал «Трех мушкетеров», он явно преуменьшал размер существовавших языковых сложностей и тот чудовищный акцент, с которым должен был говорить д’Артаньян. В этот период не существовало и не могло существовать никакой «общефранцузской» идеи, объединяющих всех «французов». Свои обязательства жители Франции выполняли перед королем, а не перед страной или друг другом. В итоге

национальная идентичность стала финальным продуктом долгой эволюции общественных, культурных, политических и иных структур, которые сегодня прочно ассоциируются с современным государством.

Возвращаясь к разговору о едином массовом образовании как инструменте формирования политической нации, уместно вспомнить Фридриха II (24), который внедрил систему всеобщего начального образования — чтобы каждый солдат в его армии мог понимать приказы своего командира. В этом случае движителем национального строительства выступили военно-административные потребности: Фридриху было необходимо сдерживать недовольство низов, прививать населению лояльность к государству, в котором они жили, принуждать людей говорить на одном языке, отличном от того, на котором могут говорить их потенциальные противники.

Фридрих II стал одним из первых, кто на государственном уровне (т.н. нацбилдинг «сверху») начал строить политическую систему, которая бы приучала людей ассоциировать себя с государством как с основным объектом лояльности. В качестве компенсации за свои избыточные запросы (например, в донациональный период крестьяне не служили в армии) государство объявляет себя «государством народа» — национальным государством.

Представление о том, что король действует от имени и по воле народа, является для своего времени новой, практически революционной идеей. Когда кайзер Вильгельм II (25) назвал себя «немцем номер один» (сравните с петровским «Государь — первый слуга государства»), он неявно признал тем самым, что является одним из многих ему подобных. Своими словами последний германский император во всеуслышание объявил, что лишь выполняет представительскую функцию, а, следовательно, в принципе может быть изменником своих собратьев-немцев. В пору расцвета династии это было просто немыслимо: кому и чему мог изменить помазанник Бога?

Коронация кайзера Вильгельма II, 1888 год

Осуществлять политическую власть стала нация, само понятие которой появилось в эпоху, когда Просвещение и Революция разрушили легитимность (26) установленного Богом иерархического династического государства. Философская идея, что любая политическая власть исходит от народа, а не от Бога (27), возникает коэволюционно (28) вместе с появлением национальной идентичности.

Чарльз Тили (29) считает, что эти события происходят как ответ на чисто военные необходимости. Нельзя создать эффективную массовую армию, просто запугивая солдат. Чтобы солдаты были лояльны своим командирам, они должны искренне верить, что за их спиной находится их страна, соотносить себя со своей армией, чувствовать, что эти — наши, а те — чужие. То есть они должны испытывать национальные чувства.

У современной культуры национализма нет более захватывающего воображение символа, чем могила Неизвестного солдата. Культурное значение таких памятников становится еще более ясным, если попытаться представить себе, скажем, Могилу неизвестного марксиста или Памятник павшим либералам. Найдется ли хоть кто-нибудь, кто добровольно пожертвует жизнью за СЭВ или ЕЭС? В то время как историки, дипломаты, политики и социальные ученые легко оперируют этим понятием, для большинства обычных людей, к какому бы классу они ни принадлежали, самая суть нации состоит в том, что в нее не вкладывается никакого корыстного интереса. Именно поэтому она и может требовать жертв.

Могилы Неизвестного солдата в разных странах

По мере того как старый принцип легитимности молчаливо отмирал, представители многих правящих династий в поисках нового обоснования своего эксклюзивного права на власть быстро стали приобретать характерный «национальный» отпечаток. Если армия Фридриха Великого (правившего в 1740–1786 годах) была плотно укомплектована «чужеземцами», то армия его внучатого племянника Фридриха Вильгельма III (30) (годы правления — 1797–1840) благодаря впечатляющим реформам Шарнхорста, Гнейзенау и Клаузевица была уже исключительно «национально-прусской». Кроме того, XVIII столетие в Западной Европе знаменует собой не только восхождение эпохи национализма, но и закат религиозных способов мышления. Капитализм — не в последнюю очередь благодаря распространению печати — способствовал появлению в Европе массовых национализмов, базирующихся на родных языках, которые в разной степени подрывали вековой династический принцип и толкали к самонатурализации каждую династию, что была в состоянии это сделать.

* * *

Существует дискуссия о том, где в действительности зародился национализм. Бенедикт Андерсен утверждает, что первый национализм — американский. Первое государство, которое объявляет себя государством народа, возникает не в Европе, а в Латинской Америке и североамериканских колониях, которые превратятся в Соединенные Штаты Америки. Они будут первыми, кто начнет экспериментировать с универсальным политическим гражданством и объявит, что гражданство жителей колоний, освободившихся от своих монархических метрополий, распространяется на всех проживающих на этой территории. Для XVIII века это была прогрессистская идея, лишь затем проникшая в Европу, где и приняла знакомые нам культурные формы, в которых соединились общественный договор (31) и культурное наследие. Европейские ученые, привыкшие тешить себя мыслью, что все важное в современном мире зародилось в Европе, вне зависимости от того, были они «за» национализм или «против», с необыкновенной легкостью брали за отправную точку в своих построениях этноязыковые национализмы «второго поколения» (32) (венгерский, чешский, греческий, польский и т. д.).

«Запаздывание» появления национализмов в Европе почти сразу же стали объяснять через их «спящее существование», а появляющиеся нации назвали «пробудившимися ото сна». В 1803-м молодой греческий националист Адамантиос Кораис (33) рассказывал сочувствующей ему парижской аудитории: «Впервые в истории [греческая] нация обозревает отвратительное зрелище собственного невежества и впадает в трепет, отмеряя глазом расстояние, отделяющее ее от славы ее предков».

Темой для дискуссий является также национальный фольклор, который возникает параллельно стандартному национальному языку. Известно, что из песен Калевалы (34) Леннрот (35) переписал и написал сам по крайне мере три четверти от всего материала. Можно утверждать, что это был распространенный случай, когда образованные интеллектуалы отправлялись в деревни, чтобы собирать фольклор и изучать историю, на самом деле попутно её выдумывая.

Геллнер (36) утверждает, что «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует». Однако в этой формулировке есть один изъян. Геллнер настолько озабочен стремлением показать, как национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает «изобретение» к «фабрикации» и «фальшивости», а не к «воображению» и «творению». Тем самым он предполагает, что существуют «подлинные» сообщества, которые было бы полезно сопоставить с нациями. На самом деле все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом к лицу (а, может, даже и они), — воображаемые.

Нация воображается ограниченной, потому что даже самая крупная нация, насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя и подвижные границы, за пределами которых находятся другие нации.

Даже наиболее мессиански настроенные националисты не грезят о дне, когда все члены рода человеческого вольются в их нацию, как это было возможно в некоторые эпохи (скажем, когда христиане могли мечтать о всецело христианской планете).

Первая мировая война положила конец эпохе династического правления. К 1922 году Габсбурги, Гогенцоллерны, Романовы и Оттоманы стали достоянием прошлого. На место Берлинского Конгресса пришла Лига наций, из которой неевропейцы уже не были исключены.

Отныне национальное государство стало нормой международного права, так что даже сохранившиеся к тому времени имперские державы вошли в Лигу одетыми в национальные костюмы, а не в имперскую униформу.

После катастрофы Второй мировой войны волна становления национальных государств переросла в настоящее наводнение. К середине 1970-х осталась в прошлом даже Португальская империя.

В политике «строительства нации», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, макиавеллистски-циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т.д. Общепризнанно, что главную роль в подъеме национализма в колониальных территориях сыграла интеллигенция, и не в последнюю очередь потому, что стараниями колониализма коренные жители среди аграрных магнатов, крупных торговцев, промышленников и даже в обширном классе профессионалов были относительной редкостью.

Национализм с конца XVIII столетия находился в процессе модульного перенесения и адаптации, приспосабливаясь к разным эпохам, политическим режимам, экономикам и социальным структурам. В итоге эта «воображаемая общность» проникла во все мыслимые современные общества.

Национализм стал изобретением, на которое невозможно было получить патент.

«Официальный национализм» с самого начала был осознанной политикой самозащиты, тесно связанной с консервацией имперско-династических интересов. Но едва лишь он вышел на «всеобщее обозрение», как стал таким же копируемым, как и прусские военные реформы начала XIX века. Одной из устойчивых черт этого стиля национализма была и остается его официальность; иначе говоря, он исходит от государства и служит в первую очередь и прежде всего его интересам.

Резюме

Для национализма характерен высокий уровень отождествления отдельного конкретного индивида с другим членами группы, которая называется «нация». Эта связь может опираться на разную основу — на чувство расовой, этнической, языковой, религиозной или культурной принадлежности. Появление концепции национализма принято связывать с Французской революцией 1789 года, после которой люди начали чувствовать себя частью более обширной (чем прежде) общности — нации, а не просто обезличенными подданными царствующей династии. Возникновение у людей глобальных националистических чувств не означало исчезновение локальных идентификаторов, но ослабляло их на фоне принадлежности к новому сообществу — большему и по размеру, и по важности.

Национальное самосознание становилось движителем строительства новых государств. Создание национального государства — национального дома для определенной нации — является одной из фундаментальных целей политической деятельности националистов. После Второй мировой войны каждая успешная революция самоопределялась в национальных категориях — Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам и др.

Однако национальное самосознание народов не всегда совпадает с географическими границами государства, внутри которого они находятся. Например, курды не считают себя иракцами или турками, хотя могут являться гражданами этих государств. А в случае палестинского народа национализм существует вообще вне государственных рамок. Когда естественные границы проживания этнических групп и народов, созревших до уровня национального самопонимания, упираются в искусственные границы существующих государств или разбиваются этими границами, возникает политическая напряженность, сила которой способна привести к дестабилизации общественного устройства внутри таких стран — или даже к их гибели. Многие «старые нации», считавшиеся некогда полностью консолидированными, оказываются перед лицом вызова, бросаемого «дочерними» национализмами в их границах — национализмами, которые, естественно, только и мечтают, чтобы в один прекрасный день избавиться от этого «дочернего» статуса.

Пришествие национализма, в сугубо современном смысле этого слова, было связано с политическим крещением низших классов. Хотя националистические движения иногда были враждебны демократии, они были неизменно популистскими по мировоззрению и стремились вовлечь в политическую жизнь низшие классы.

В наиболее типичной своей версии это вылилось в форму неустанного лидерства среднего класса и интеллектуалов, пытавшихся всколыхнуть силы народного класса и направить их на поддержку новых государств.

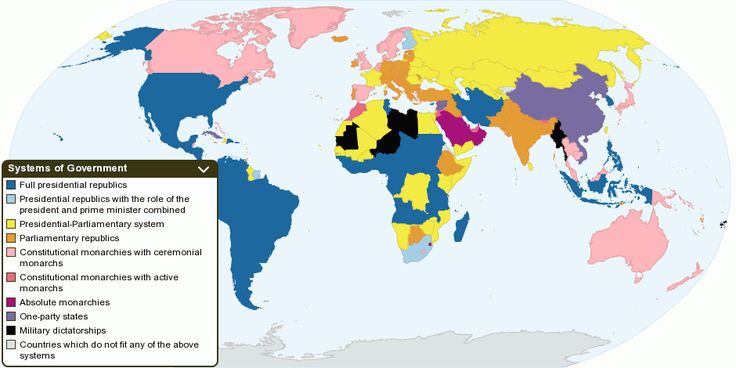

Главная современная антитеза для национализма в его нынешнем обыденном понимании — это демократическое движение. Националисты сегодня представляются как крайне правые недемократы, хотя националистические движения приобретают, как правило, республиканские формы.

Формы государственного правления в мире: все страны, кроме отмеченных розовым и фиолетовым, являются республиками

Другими идеологическими оппонентами национализма являются классовые идентичности и марксистская идеология. Согласно учению Маркса, национальность, как и родина, — это произведение господствующей верхушки; национальная лояльность — это ложное сознание, которое внедряет буржуазия для отвлечения рабочего класса от революционной борьбы.

Для любого марксиста националист, который призывает бороться за свою страну, подозрителен, поскольку может требовать на самом деле встать на сторону национальной буржуазии или национального правящего порядка против своего брата-пролетария с другой стороны фронта. Для любого националиста марксист точно так же раскалывает нацию, во имя мнимого единства пролетариата продает себя национальному врагу. Как и утверждала «теория удара в спину» (37) в Веймарской Германии, которая обвиняла коммунистов, что они вместе с евреями привели к поражению в Первой мировой войне, расшатав национальное единство.

Мощным вызовом для национальных идентичностей стала глобализация (38), идущая рука об руку со взрывным развитием технологий, важнейшие из которых лежат в сфере формирования гиперинформационного пространства. Отдельные государства перестают справляться с глобальными вызовами и объединяются в наднациональные союзы — НАТО, Лига Наций, Варшавский блок, ЕЭС, ЕС. Однако до превращения планеты Земля в один общий дом еще далеко. Смерть за свою, национальную Родину, которую обычно не выбирают, все еще обладает тем моральным величием, с которым не может сравниться смерть за Лейбористскую партию, Американскую медицинскую ассоциацию или даже, например, за мир во всем мире.

Реальность вполне ясна: «конец эпохи национализма», который так долго пророчили, еще очень и очень далеко.

Быть нацией — это самая универсальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени.

Национализм до сих пор остается одной из самых сильных мобилизующих общество факторов. В «нормальной» ситуации национальная (которая сейчас интересует нас больше всего), региональная, гендерная, классовая, сексуальная идентичность ― лишь одна из многих. На наших глазах какие-то идентичности, которые казались нам очевидными, распадаются и даже исчезают. Была общность «русскоязычные украинцы»: одни из них в условиях конфликта поддержали Майдан и уходят в сторону «украиноязычных украинцев», а другие Майдан категорически не приняли, в результате двигаются в сторону «русскоязычных русских». Национальная идентичность (впрочем, как и многие другие) очень ситуативна, неустойчива и постоянно меняется.

Другим весомым контраргументом против «постнационализма» служит то, что на сегодняшний день не существует иных институтов, способных обеспечить права, кроме институтов национального государства. Именно поэтому для любого рядового человека предпочтительнее быть гражданином национального государства, чем лишенным корней «номадом» (39).

В эпоху, когда прогрессивные интеллектуалы-космополиты привыкли настаивать, что национализм — чуть ли не патология, что он коренится в страхе перед Другим и в ненависти к нему, что он сродни расизму, полезно напомнить себе о том, что нации внушают любовь, причем нередко до основания пропитанную духом самопожертвования.

Национализм глубоко проникает как в повседневную жизнь, так и в литературу, музыку, кинематограф и прочие сферы высокой культуры. Культурные продукты национализма — поэзия, художественная проза, музыка, пластические искусства — предельно ясно изображают эту любовь в тысячах всевозможных форм и стилей.

Рекомендуемая библиография

Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма.

Эрнест Геллнер. Нации и национализм.

Мирослав Хрох. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации процесс строительства наций в Европе.

Eric J. Hobsbawm, Эрик Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 года.

Джон Миршаймер. Закадычные друзья: национализм и реализм.

Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003.

Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. и др. Нации и национализм. Пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002. — 416 с. — (Новая наука политики). — ISBN 5-901574-07-9.