Рождение первого русского полугусеничного автомобиля, получившего впоследствии широкое применение, свершилось при весьма любопытных обстоятельствах. С 1904 года в моторном отделе русского завода «Г. А. Лесснер» состоял техником французский подданный Адольф Адольфович Кегресс (1879–1943). В то время автомобильный транспорт только зарождался, и специалисты, разбирающиеся в автомобильной технике, были наперечет. По-видимому, Кегресс являлся хорошим механиком и неплохо управлял автомобилем, и поэтому в 1906 году его пригласили на работу в гараж Его Императорского Величества Николая II, находящийся в Царском Селе, на должность личного шофера царя. В 1908 году Кегресс стал начальником технической части всех гаражей Его Императорского Величества, оставаясь при этом личным шофером последнего русского императора, и в 1912 году подал прошение на получение российского подданства.

Рождение первого русского полугусеничного автомобиля, получившего впоследствии широкое применение, свершилось при весьма любопытных обстоятельствах. С 1904 года в моторном отделе русского завода «Г. А. Лесснер» состоял техником французский подданный Адольф Адольфович Кегресс (1879–1943). В то время автомобильный транспорт только зарождался, и специалисты, разбирающиеся в автомобильной технике, были наперечет. По-видимому, Кегресс являлся хорошим механиком и неплохо управлял автомобилем, и поэтому в 1906 году его пригласили на работу в гараж Его Императорского Величества Николая II, находящийся в Царском Селе, на должность личного шофера царя. В 1908 году Кегресс стал начальником технической части всех гаражей Его Императорского Величества, оставаясь при этом личным шофером последнего русского императора, и в 1912 году подал прошение на получение российского подданства.

Возникновение идеи и первые опытные образцы

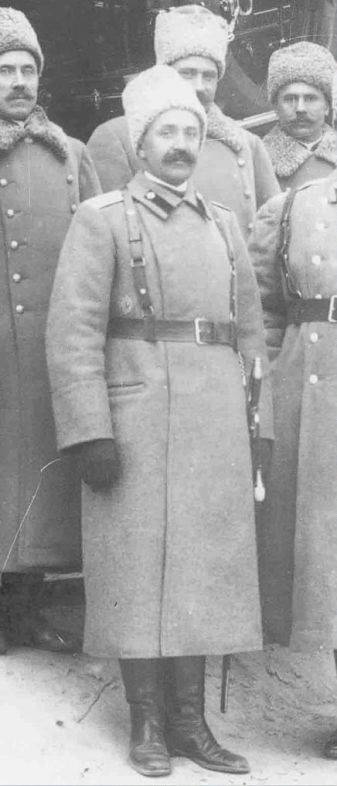

А. А. Кегресс со своим шефом царем

А. А. Кегресс со своим шефом царемДороги в то время на Руси были просто аховые, а в зимнее время их переметало снегом так, что направление пути можно было определить только с помощью телеграфных столбов, если, конечно, таковые имелись. Автомобилей с приводом ко всем колесам в те годы не производили, поэтому путешествие на машине по русским просторам зимой было делом неблагодарным и достаточно рисковым. Намучившись с завязшими в глубоком снегу автомобилями, Кегресс стал задумываться над тем, как бы приспособить машину для езды по снегу. Самым простым решением было поставить передние колеса на широкие лыжи, а на задние – надеть цепи. Такими нехитрыми приёмами можно было увеличить силу сцепления ведущих колес и существенно снизить удельное давление передней оси на опорную поверхность, что уменьшало суммарную составляющую сил сопротивления движению. Но это была полумера, потому что задние колеса разрушали опорную поверхность, вязли в глубоком снегу вместе с балкой ведущего моста, вывешивались и в итоге не могли развить достаточную для движения автомобиля тяговую силу. Для осуществления задумки требовалось внести существенное улучшение в движитель машины. В результате долгих раздумий А. А. Кегресс отказался от колесного движителя (ведущих колес) и в 1909 году сконструировал и испытал первый прототип автомобиля повышенной проходимости, предназначенный для езды по снегу, построенный им на базе автомобиля «Непир» (по другим данным – он использовал «Мерседес»). Между колес к балке передней оси на стойках были прикреплены широкие лыжи, а колеса задней ведущей оси были заменены двумя движителями оригинальной конструкции, каждый из которых представлял собой ленту из верблюжьей шкуры, натянутую на два колеса-барабана, одно из которых (ведущее) обеспечивало ее протяжку и, как итог, поступательное движение автомобиля. Так был рожден первый русский снегоход.

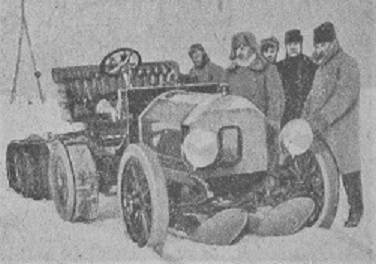

Первый опытный образец снегохода под номером ноль

Первый опытный образец снегохода под номером нольВ 1912 году Кегресс применил новый движитель на основе более прочной резиновой ленты, опытные образцы которой изготовило Российско-американское товарищество резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник», и испытал его на машинах «Мерседес» и «Руссо-Балт».Характерной особенностью изобретения являлось то обстоятельство, что для установки гусеничных движителей не приходилось вносить существенные изменения в конструкцию автомобиля, и накануне наступления лета их можно было быстро снять и вернуть машину в первозданное состояние. По этой причине данное устройство получило название «прибор Кегресса», потому что оно, по сути, являлось съемной принадлежностью для временной замены ведущего колеса автомобиля. В советской терминологии этот тип транспортных средств получил название «полугусеничный автомобиль».В мае 1914 года предусмотрительный Кегресс запатентовал свою конструкцию, назвав ее «автомобильные сани, движущиеся посредством бесконечных ремней с нажимными роликами», и продолжил работу над ее совершенствованием. После начала Великой войны Кегресс, как шофер Верховного главнокомандующего, был произведен в офицеры и получил чин прапорщика автомобильных войск.

Испытание усовершенствованного автомобиля «Мерседес» на раскисшей луговине. На радиаторе цифра 3 – третья опытная модель. За рулем заядлый автомобилист князь В. А. Орлов, рядом А. А. Кегресс.

Испытание усовершенствованного автомобиля «Мерседес» на раскисшей луговине. На радиаторе цифра 3 – третья опытная модель. За рулем заядлый автомобилист князь В. А. Орлов, рядом А. А. Кегресс. Переделанный «Руссо-Балт»

Переделанный «Руссо-Балт» Бравый прапорщик Кегресс

Бравый прапорщик КегрессВ 1916 году Путиловским заводом при непосредственном содействии изобретателя были поставлены на полугусеничный ход системы Кегресса пять автомобилей различных моделей. Изготовленные автосани поступили на Северный фронт в качестве санитарных машин. Они зарекомендовали себя наилучшим образом, свободно передвигаясь по рыхлому снегу, ледяной корке и заснеженному болоту.

Прапорщик Кегресс за рулем царского автомобиля

Прапорщик Кегресс за рулем царского автомобиля Санитарный автомобиль «Pуссо-Балт» с движителями Кегресса

Санитарный автомобиль «Pуссо-Балт» с движителями КегрессаЗатем история с самобеглыми санями получила интересное продолжение. В августе 1916 года Кегресс представил к испытанию Военному ведомству России полугусеничный броневой автомобиль фирмы «Остин» (второй серии) с движителями собственной конструкции на основе резиновой ленты с грунтозацепами:

Санитарный автомобиль «Pено» с движителями Кегресса.

Санитарный автомобиль «Pено» с движителями Кегресса.

Для улучшения профильной проходимости в передней части броневика на специальных продольных кронштейнах были установлены два небольших железных колеса-катка. Они облегчали машине возможность преодоления горизонтальных профильных препятствий типа траншей, рвов и канав. Машина предназначалась для движения по раскисшим суглинкам и не топким болотам.В ходе испытаний машина прошла 286 верст по бездорожью, продемонстрировав отличную проходимость. Как гласили страницы отчета:

«Автомобиль… свернул с дороги на целину, переехал придорожную канаву, затем пошел со значительной скоростью по мягкому травянистому грунту, свободно и плавно преодолевая различные неровности… Поднялся на Пулковскую гору напрямик по склону, по влажному растительному грунту… Наконец, автомобиль перешел без особых усилий небольшое кочковатое болото, где местами вода сплошь покрывала почву».

В октябре Техническая комиссия ГВТУ утвердила представленную Кегрессом «программу работ для дальнейшего развития изобретенных им движителей».Вот так в России был рожден новый тип бронеавтомобиля повышенной проходимости, получивший впоследствии название «полугусеничный», характерной особенностью которого являлось использование гусеничного движителя совместно с колесами, установленными на передней оси, посредством которых осуществлялось изменение курса машины. Но серийный выпуск полугусеничных бронеавтомобилей данной конструкции до революции так и не состоялся, а единственный построенный – в итоге попал в Красную армию.

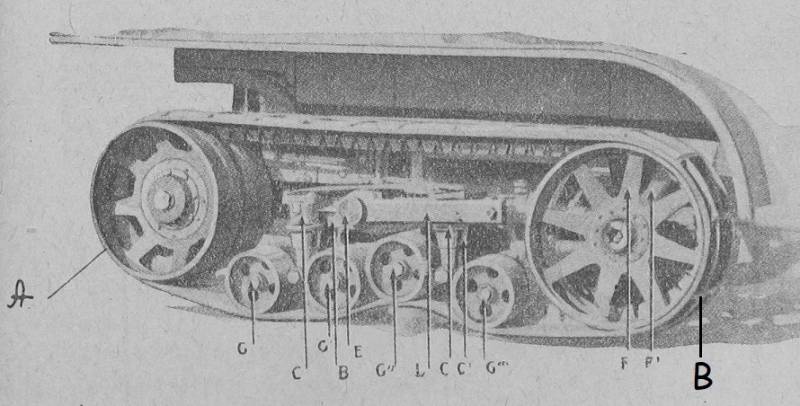

Особенности конструкции движителя

Устройство прибора Кегресса выглядело следующим образом (показана более поздняя конструкция, примененная на автомобилях Ситроен в 1920–1921 гг.):На раме-каркасе были закреплены два колеса-барабана А и В, обеспечивающие протяжку и натяжение ленты. Барабан А являлся ведущим, он крепился к ступице заднего колеса и вращал ленту. Барабан В служил направляющим, он не принимал на себя и не передавал ленте веса автомобиля, а опирался на неё лишь под действием своего собственного веса, будучи подвешенным на рычаге. Благодаря такой подвеске, барабан В мог свободно подниматься вверх при наезде движителя на вертикальное препятствие, обеспечивая переезд через него.Между барабанами располагались четыре пары катков G, которые посредством специальных поршней и рычагов обеспечивали прижим ленты к опорной поверхности и соответственно тоже имели возможность перемещения в вертикальной плоскости.Натяжение ленты регулировалось путем отодвигания направляющего барабана В от ведущего А. Сцепление внутренней части ленты с ведущим барабаном обеспечивалось силой трения, что являлось главным недостатком такого принципа передачи вращения – лента часто пробуксовывала. В конструкции, представленной на рисунке, сцепление ленты увеличивалось благодаря защемлению ее гребня между двумя половинками ведущего барабана.У приборов для автомобиля «Паккард» изобретатель сделал оба барабана ведущими, что улучшило свойство конструкции – пробуксовки ленты не наблюдалось даже в сильные морозы. В сентябре 1916 года по заказу Главного военно-технического управления русской армии Путиловским заводом было начато изготовление таких приборов для оборудования ими около 300 легковых, грузовых и бронемашин. Но грянувшие в следующем году известные исторические события воплощению в жизнь данной затеи категорически помешали – при «старом режиме» завод успел поставить на полугусеничный ход лишь несколько легковых автомобилей «Паккард» и бронемашин «Остин».Три полугусеничных «Паккарда» в начале 1917 года поступили в императорский гараж.

Кегресс покидает Россию

Любопытна дальнейшая судьба А. А. Кегресса. В июле 1917 года после отречения своего начальника-царя от трона прозорливый Кегресс не стал дожидаться окончательной победы пролетариата в отдельно взятой стране, вывел из царского гаража самый дорогой автомобиль фирмы Delaunay-Belleville SMT, усадил в него свою русскую жену с двумя детьми, погрузил наиболее ценные вещи, надел любимую папаху и под покровом ночной темноты быстрым ходом драпанул в Финляндию. А вот красивый двухэтажный особняк злосчастного шофера в машину не поместился, поэтому пришлось его оставить.

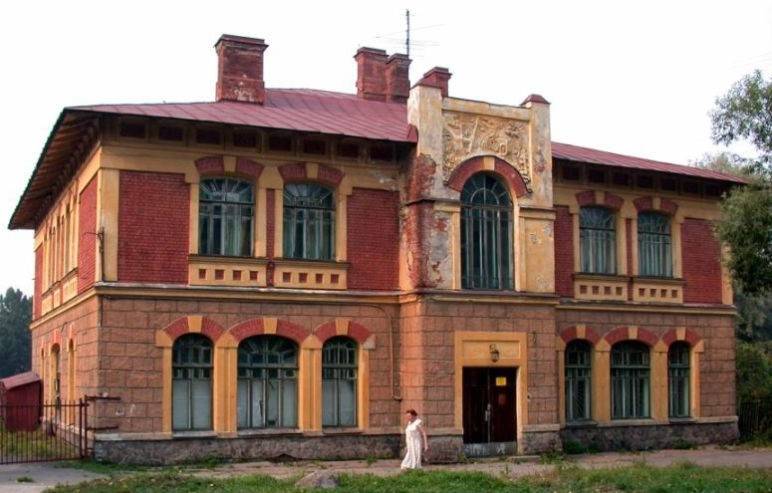

Дом А. А. Кегресса в Царском Селе

Дом А. А. Кегресса в Царском СелеИз Гельсингфорса он покатил в Швецию, где благополучно продал царский автомобиль, погрузился с семьей на пароход и отбыл во Францию. Впоследствии Кегресс продолжил разработку своих движителей на фирме «Ситроен». Так личный царский шофер и изобретатель самобеглых саней на излете своей российской карьеры стал автоугонщиком, за что вполне заслуженно пользуется острой неприязнью со стороны современных российских автоисториков. Им больше по сердцу иное развитие событий: хитрого Кегресса ловят революционные солдаты, отбирают автомобиль, сильно бьют и потом ставят к стенке. Или ставят к стенке еще до того, как он сел в автомобиль. Рассуждая здраво, имелась большая вероятность того, что дальнейшая жизнь «царского прислужника» в Советской России закончится именно по такому неблагоприятному сценарию.Проживая во Франции, Кегресс придумал и запатентовал большое количество изобретений. В частности, ему приписывается первенство в разработке автоматической коробки передач с двумя сцеплениями – прообраза современных DSG. Несмотря на полное и безоговорочное исчезновение изобретателя с российской исторической сцены, его имя еще несколько десятилетий гремело на отечественных просторах в самых причудливых сочетаниях с различными крепкими словами, на которые так богат великий, могучий и свободный русский язык, и не давало спокойно спать по ночам многим советским конструкторам. Но это уже совсем другая история…