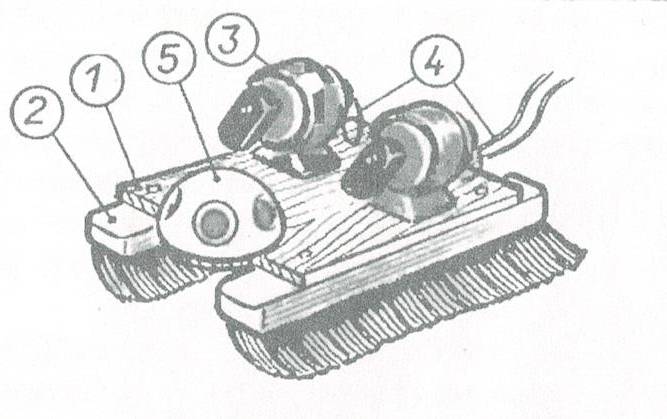

Цветная иллюстрация из журнала «Моделист-конструктор» № 5 за 1975 год к статье «Он изобрел внутриход». Устройство модели мне не понравилось. Во-первых, привод от двигателя на одну шестеренку, а от нее на другую. Во-вторых, расположение дебалансов на этих шестеренках могло дать лишь очень слабую вибрацию. Ну, и в третьих – это сплошное мохнатое покрытие днища из старого воротника. Хотя внешне машинка красивая – ничего не скажешь

Цветная иллюстрация из журнала «Моделист-конструктор» № 5 за 1975 год к статье «Он изобрел внутриход». Устройство модели мне не понравилось. Во-первых, привод от двигателя на одну шестеренку, а от нее на другую. Во-вторых, расположение дебалансов на этих шестеренках могло дать лишь очень слабую вибрацию. Ну, и в третьих – это сплошное мохнатое покрытие днища из старого воротника. Хотя внешне машинка красивая – ничего не скажешь

и в упорном труде,

и в суровой борьбе победит!»

Песня-заставка к передаче «Пионерская зорька».

Музыка: И. Дунаевский.

Слова: М. Львовский

Воспоминания о минувших временах. Предыдущий материал закончился на том, что автор начал работать на ОблСЮТ и соблазна ради сделал «виброход из мыльницы». Мелочь, пустячок, но именно эта мелочь позволила сделать эту игрушку массовой, о чем, впрочем, тогда мне и не мечталось.

Мечталось… побольше денег заработать, потому что на СЮТ даже за четыре часа кружковой работы платили немного. В месяц это получалось 16 часов, так что тут было не до жиру. Но выходя с работы на улицу Лермонтова, я всегда видел перед собой решетчатую вышку пензенского телецентра и подумал, а почему бы мне не пойти работать еще и туда?

Пришел, обратился в детскую редакцию, говорю: «Хочу вести у вас телепередачи для детей типа «Умелые руки». Они: «А вы когда-нибудь их вели?» Я – им: «Нет, но я три года работал в сельской школе и после этого я могу вести что угодно!» Начали торговаться: они мне предлагают 15 минут, я требую 30, потому что только за 30 можно сделать самоделку прямо в студии и показать в работе.

Подумал редактор и согласился на одну передачу. Причем предупредил, что у них за передачи специальный дежурный редактор ставит оценки. И если передача пройдет на тройку – работы мне у них не видать. А вот если на пять, то – «ваша взяла». Только, говорит, учтите, что передача пойдет в цвете, а потому вживую, без записи. Вот как хотите…

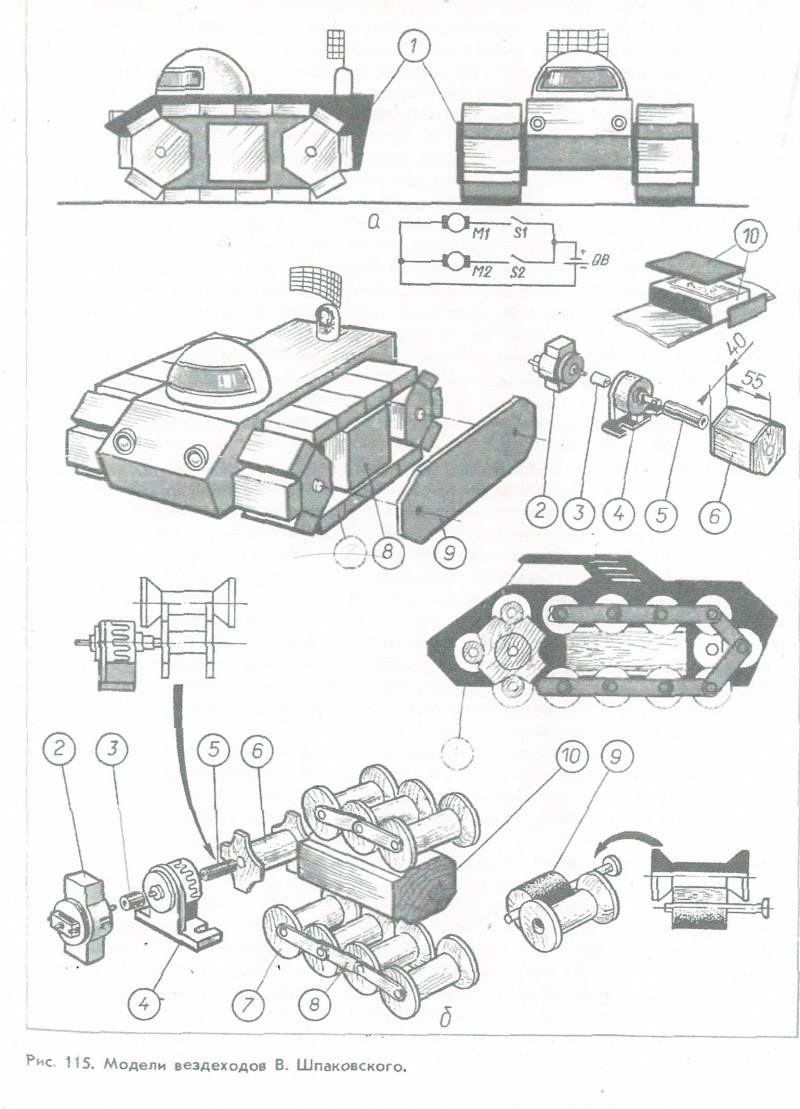

А вот этот рисунок весьма… многострадальный или популярный – тут уж кому как. В цвете он появился в «Юном технике» в № 6 номере за 1977 год, в статье, где рассказывалось о моделях из кружка под руководством А. Сенюткина. Потом уже вот в таком варианте – в книге В. Заворотова, издания 1982 и 1988 гг.

Делать нечего – сам голову в петлю сунул. Пошел домой, прорепетировал все от и до перед зеркалом. Написал сценарий с раскадровкой по минутам и… пошел покупать мыльницы, потому что нужно было показать сборку модели в процессе, со всеми промежуточными операциями и в итоге – готовую модель.

Пришел в Главунивермаг, купил три мыльницы, а потом подумал немного и пошел на прием к директору. Говорю ему, что вот тогда-то состоится на пензенском ТВ моя передача, где я буду делать виброход вот из этих мыльниц. Что дети от этого будут просто в восторге и на радостях раскупят у него все эти мыльницы. Тем более что я скажу прямо с экрана, где они смогут их купить. То есть он получит бесплатную рекламу. И план по ним он выполнит-перевыполнит. Но… я могу сейчас, пока еще не поздно пойти и в другой магазин, где мыльницы голубые. И тогда план выполнят там. И вот у меня вопрос – а как он меня сможет отблагодарить?

Директор, помнится, от неожиданности аж крякнул, но видит, что дело-то серьезное. Говорит: «Будь вы в штате, я бы вам дал премию, а так как же я вас отблагодарю, мы же в СССР живем, а не в Америке». Говорю ему, а вы подумайте, а я вам таким образом еще не раз что-нибудь да продам. Есть, же у вас отдел игрушек, а в нем микродвигатели ДП-10 по рублю штука, так что вы еще и на них заработаете, потому что для этой модели их надо два и ещё четыре зубные щетки…

Простились мы, и пошел я готовиться к передаче. И был просто уверен, сам даже почему не знаю, что у меня все прекрасно получится. И ведь получилось!

А вот это тоже страница из книги В. Заворотова. Здесь указано, что это вездеходы В. Шпаковского. А взяты оба этих рисунка из статей в каких-то журналах, а в каких – сейчас уж и не вспомнить…

Сижу, пялюсь в камеры, работаю электровыжигателем, показываю журнал «Моделист-конструктор», «Юный техник» № 6 за 1977 год, рассказываю, в чем прелесть данной самоделки. Одновременно показываю, что, как и куда прикрепляется.

А за камерами собралась куча народа, свободного от работы. Как же – человек сам пришел, на ТВ ни дня не работал, вытребовал себе 30 минут и сидит как ни в чем не бывало, не потеет, не заикается, словом, все происходит как надо, хотя передача вживую, и тут огрехи не спрячешь. И ровно на 28 минуте виброход у меня поехал! Так что я и попрощаться успел и «пишите письма» напомнил и ровно через 30 минут передача закончилась!

Тут же приглашают меня в редакцию и говорят: «за передачу «5», предлагаем контракт на год…» Говорю, им – «согласен». И вот так и началась моя «телевизионная карьера».

Правда, платили мало, гроши, можно сказать: 40 начисляли и 36 на руки. А ведь нужно было еще материалы покупать. Их оплата не предусматривалась. Чтобы хоть как-то повысить КПД от этой работы, придумал писать каждый сценарий в форме статьи в журнал и одновременно главы в книгу. Печатал я их сам, потому что в том же 1980 году наконец-то купил себе югославскую портативную печатную машинку «Тревеллер де Люкс», а свою старую «Москву» наконец-то сдал в металлолом.

И вот так и пошло: сценарий – апробация на ТВ-экране и в ходе работы с ребятами на СЮТ, потом статья в журнал и глава в книгу. Таким образом, уже к 1982 году у меня была готова книга для детей из 25 глав, и можно было её предлагать для печати в издательство.

Да, а чем дело-то кончилось с Главунивермагом?

О-о-о, это тоже достойно отдельного рассказа, потому что, как я и предполагал, все красные мыльницы и микромоторчики в нем дети раскупили буквально в следующие три дня, а потом, кстати, голубые мыльницы тоже все исчезли!

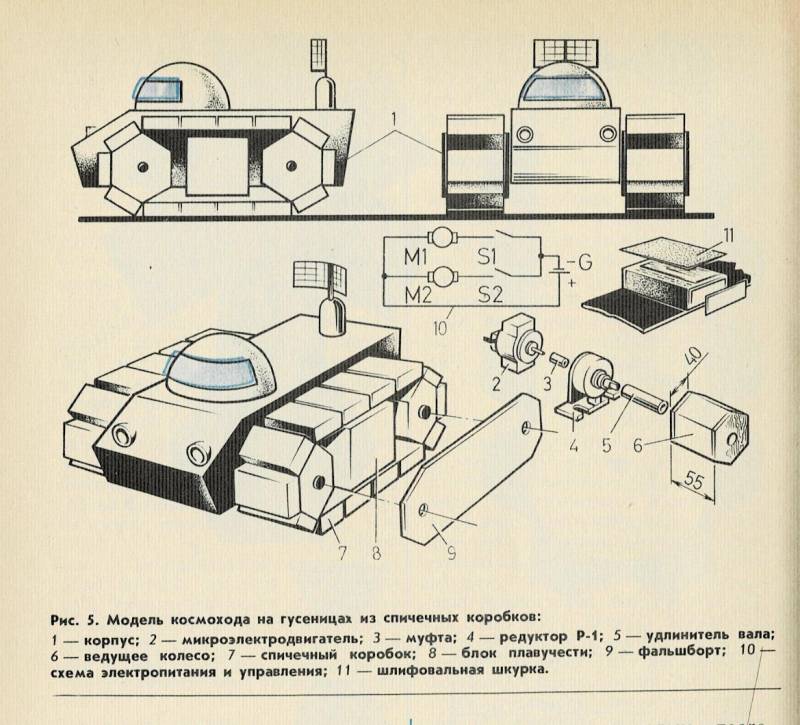

А вот так выглядит одна из этих же моделей уже в моей книге в издательстве «Просвещение» «Для тех, кто любит мастерить» 1990 года

Прихожу к директору, а он довольный – даже, говорит, не ожидал такого, сомневался до последнего, приглашает меня… на четвертый этаж универмага, в спецотдел, где одевались, обувались в основном работники партгосноменклатуры. Представители класса гегемона и трудового крестьянства здесь тоже бывают, когда едут кандидатами на съезд или ещё куда-то «на представительство».

«Денег, − говорит, − заплатить не могу, но вот в благодарность… выбирай чего хочешь!» Говорю – «сейчас жене позвоню, пусть она выбирает». Пришлось ей отпрашиваться с работы в музее, брать дома деньги что были, а было их немного, а потом срочно ехать ко мне… на четвертый этаж.

Финансов, правда, хватило лишь на шерстяную кофточку из индийской шерсти, зато по цене как раз одной передачи. Ну вот её-то мы и купили, не будучи ни делегатами съезда, которых там одевали от трусов до шапок и башмаков на ноги, ни участниками международных выставок, где нашим тоже нельзя было ударять лицом в грязь – а только лишь за счет ума и сообразительности. Долго потом она её носила, такого она была хорошего качества, а все её спрашивали: «Где достала, где?» Но, понято, что это самое «где» никому тогда не называлось!

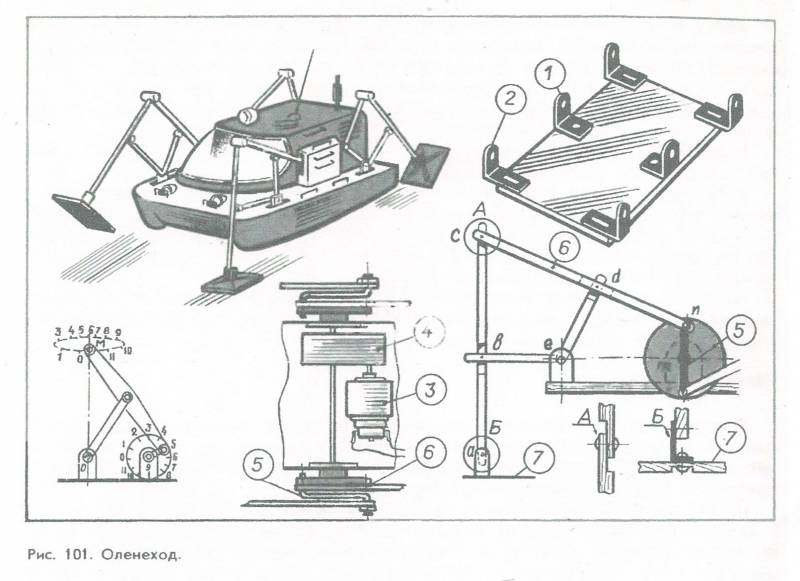

«Оленеход» не мой. Из «ЮТ». Но я его делал и предлагал начать выпускать в виде игрушки на нашей Пензенской фабрике игрушек. И этого там тоже не сумели!

Пошли в дело и написанные на «сценарной основе» статьи про самоделки. Те, что были из бумаги в виде цветных разверток – «ганзейский когг», «корабль острова Крит» и тому подобные материалы на последнюю страницу обложки, стали публиковаться в журнале «Семья и школа» и очень пришлись им ко двору.

Самоделки с моторчиком были востребованы журналами «Юный-техник» и «Профтехобразование», что-то удавалось опубликовать в журнале «Моделист-конструктор» и даже в таком специфическом издании, как «Клуб и художественная самодеятельность».

Но не тут-то было. Как оказалось, самое известное подобной литературой издательство «Просвещение» было в это время занято изданием книг В. Заворотова. И, понятно, что конкуренты ни ему, ни издательству были не нужны. Ну, о проблемах с изданием детских книг по техническому творчеству я расскажу как-нибудь в следующий раз, а пока следует завершить тему виброходов. Передачу о них я провел еще раз в Куйбышеве, когда стал учиться там в аспирантуре, но до этого знакомство с этой «техникой» помогло мне еще раз.

А было так, что когда я начал в 1982 году работать уже на кафедре Истории КПСС Пензенского политехнического института, мне попалось на глаза объявление о Всесоюзном конкурсе на лучшее решение по созданию технических средств обучения и учебно-наглядных пособий для учебных заведений профтехобразования.

Из всех технических средств обучения, помимо старенького кинопроектора, у нас на кафедре был только лишь кодоскоп – забавное такое устройство, проецирующее с прозрачного горизонтального экрана на экран на стене. К нему полагались сменные листы прозрачного пластика, на котором можно было рисовать специальными фломастерами.

Мне очень нравилось им пользоваться, вот и подумалось, а что если сделать что-нибудь именно для кодоскопа. Подумал – и придумал устройство для демонстрации броуновского движения с помощью кодоскопа.

А вот это грамота за вибратор для кодоскопа! В институте на радостях даже какую-то премию дали. Как-никак не инженер придумал, а ассистент с кафедры истории КПСС

Это была прозрачная пластиковая пластина, на которой были бортики высотой 3 мм, контур которых изображал стенки сосуда. Поверх него тоже была прозрачная крышка, а внутри прозрачные кружочки толщиной 2,5 мм, красные и зеленые, изображающие молекулы. Сбоку, вне поля зрения кодоскопа, закреплялась пластина с микродвигателем и реостатом. На валу двигателя крепился ассиметрично закрепленный груз, и… все.

Стоило только включить двигатель, как вибрация передавалась на плоскость «сосуда», и «молекулы» внутри начинали хаотически двигаться. Причем на экране не было видно, что к ним приложена какая-то сила. Казалось, что они движутся сами по себе, и это напоминало самое настоящее волшебство.

Во всяком случае, студенты, которым я это показал, пришли в полнейший восторг и долго потом еще не могли понять, «как же это работает». Грамота оргкомитета была очень приятной наградой, потому что додуматься до такого было очень непросто.

Продолжение следует…

Ах если бы да кабы... лишь бы статью оформить за гонорар.

Ах если бы да кабы... лишь бы статью оформить за гонорар.