Чтобы понять человека, его нужно спросить, какие события были в XX веке главными. Стандартный ответ — «мировые войны» — сам по себе нейтрален, но дальше можно уточнить про их причины. Реже — «эпоха революций» (само по себе признак определённой системы взглядов). У закоренелых либералов — «борьба с тоталитаризмом» или «распространение демократии в мире». Патриоты-государственники могут говорить о «великом геополитическом противостоянии» и тому подобных вещах.

Чтобы понять человека, его нужно спросить, какие события были в XX веке главными. Стандартный ответ — «мировые войны» — сам по себе нейтрален, но дальше можно уточнить про их причины. Реже — «эпоха революций» (само по себе признак определённой системы взглядов). У закоренелых либералов — «борьба с тоталитаризмом» или «распространение демократии в мире». Патриоты-государственники могут говорить о «великом геополитическом противостоянии» и тому подобных вещах.

Я предлагаю выбросить всё это и посмотреть на три столетия человеческой истории под более интересным углом. Что такое последние три века? Эпоха мировой колониальной системы.

Важно: о колониальной системе мы будем говорить в широком смысле, как о единой иерархически структурированной системе политических, экономических и культурных взаимосвязей и взаимозависимостей между государствами. Это, в принципе, и есть тот самый «миропорядок», о котором многие любят рассуждать, только названный своим настоящим именем, без обтекаемых иносказаний. «Порядок» подразумевает иерархию: в нём кто-то главный и раздает указания остальным, кто-то подчиняется и обслуживает потребности вышестоящего (и ту версию «общего блага», которую этот вышестоящий насаждает). Даже если центров несколько и они ведут между собой более-менее равноправную игру, их отношения с остальным миром все равно иерархические по своей природе.

ХХ век в этом смысле был лишь одним из этапов развития системы — чрезвычайно важным этапом, временем ее кризиса и трансформации. Это одновременно и органичное продолжение всего, что было раньше, и зародыш всего, что будет после — то есть мира, каким мы его знаем. Сложные исторические процессы вообще не заканчиваются, они видоизменяются и перетекают в новую фазу. К колониализму это относится в полной мере.

Мировая колониальная система развивалась постепенно. XVII век был периодом ее зарождения, XVIII век — периодом оформления и расстановки сил. Завершился он первым кризисом системы (Американская революция привела к корректировке базовых принципов колониальной экспансии, а кровавая конвульсия в Европе была связана с поиском новой долговременной геополитической устойчивости). В получившемся мире «концерта пяти держав» были заложены все основы для экстенсивного развития колониальной системы — до пределов, диктуемых исчерпанием физических возможностей экспансии, чем Европа с большим энтузиазмом и занималась весь XIX век.

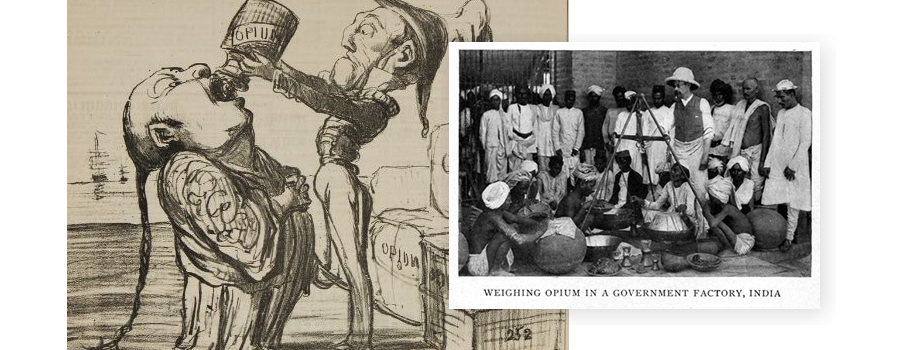

К концу столетия «классическая» модель колониализма достигла своего наивысшего развития. Были так или иначе освоены практически все свободные территории (не занятые одной из реальных или номинальных «великих держав»). Колониальная система на рубеже XIX–XX веков выходила далеко за пределы грубого марксистского представления об «экономической эксплуатации». Во-первых, лишь меньшая часть колоний была хотя бы экономически рентабельна. Колонизация многих территорий была обусловлена вовсе не экономическими соображениями, а военно-стратегическими нуждами, а то и просто государственным престижем. Во-вторых, хотя экономические отношения между метрополией и колонией действительно имели ярко выраженный неравноправный характер, во многих случаях рубеж этого неравноправия пролегал вовсе не по национальным границам — традиционная элита зависимых стран часто оказывалась полноправным бенефициаром системы и в полной мере вовлекалась как в экономическую колонизацию своей страны, так и в дальнейшую колониальную экспансию. По некоторым подсчетам, чуть ли не до половины всего объема «британской» опиумной торговли в Китае на деле контролировала и финансировала индийская феодальная знать, извлекавшая из процесса огромные прибыли. Поэтому экономическую сторону колониализма разумнее обсуждать все-таки не в марксистских терминах, огрубляющих сложную и неоднозначную систему до уровня митинговых агиток, а в духе «теории сравнительных преимуществ» Давида Рикардо (обе стороны извлекают выгоду из своих отношений, хоть и в разной пропорции, скажем, 80 на 20%).

К моменту, когда территориальная экспансия достигла своего естественного предела (грубо говоря, закончился глобус), можно было говорить о полноценных школах колониализма, каждая — со своими особенностями и национальным характером (британская, самая гибкая, сбалансированная за двести с лишним лет проб и ошибок, близкая к ней, хоть и не лишенная своих нюансов русская, французская — эклектичная и во многом импровизированная, прямолинейно-брутальная бельгийская). При этом внимательному наблюдателю были очевидны слабые места, внутренние противоречия и потенциальные линии разлома такого мироустройства. Во-первых, экстенсивное развитие достигло своего предела. Если экономический смысл колониализма заключается в контроле над рынками сбыта, то обязательным условием и развития, и даже просто выживания этой системы в таком виде является постоянное введение в оборот новых рынков. К началу ХХ века все основные рынки были в общих чертах поделены, и встал вопрос — а что делать дальше? Во-вторых, как раз подоспело поколение «молодых хищников» — мощных, динамичных, экономически развитых государств с амбициями, не успевших принять участие в основной колониальной гонке и теперь вынужденных подбирать крохи, затратные в освоении и в основном не сулящие заметной выгоды (кроме удовольствия от демонстрации имперского флага папуасам). К этой категории относились Германия, Япония, до определенной степени Италия. Группа беспокойных соседей грозила дестабилизировать всю с трудом сбалансированную систему. Стало ясно, что рано или поздно «молодые хищники» так или иначе начнут её пересматривать.

Каковы были возможные пути решения? Самый простой и очевидный — передел существующих колониальных владений. Весь XIX век колониальные державы активно соперничали друг с другом, бряцали оружием, разрабатывали грозные и далеко идущие планы, то и дело нагнетали нешуточную истерию, но так ни разу и не переступили порог реальной войны за колонии. У Британской и Российской империй была Большая игра в Центральной Азии. Очень похожая «Большая Игра» разворачивалась у англичан и французов в Африке. Однако и в том, и в другом случае соперничество носило характер колониальной гонки («кто первый доберется») и натравливания друг на друга туземных правителей. Прямых столкновений не происходило, более того — реальные встречи соперничающих вооруженных отрядов (как у русских и англичан в Гималаях, или у англичан и французов в суданской Фашоде) всегда заканчивались мирно и по-джентльменски. Даже во время Крымской войны, когда великие державы реально сцепились в схватке, они прямо и специально вывели колонии за скобки борьбы. Всевозможные «великие планы» русского броска на Индию (или, наоборот, британского — в Среднюю Азию и на Кавказ) обсуждались в военных кругах обеих империй весь XIX век, но оставались розовыми мечтами отдельных генералов со склонностью к мегаломании, не получали официальной санкции и не переходили в практическую плоскость. Последний раз на чужие колонии прямо нападали в XVIII веке — с этого началась Семилетняя война, «подлинная Первая мировая». Любому разумному аналитику было понятно, что войну между великими державами в колониях в современных условиях никак не получится отделить от войны между ними же в Европе. Однако европейская политика тоже не стояла на месте, чисто европейский баланс сил нарушило объединение Германии, и если уж европейский конфликт все равно был неизбежен (причем каждая из сторон свято верила в неотвратимость своей быстрой победы), естественным образом возникал соблазн параллельно заняться колониями.

При этом передел колоний не был основной темой при подготовке к Великой войне — ни для Антанты, ни для Центральных держав. Насколько можно судить, война вообще стала результатом не одного конкретного противоречия, а целого набора конфликтов, каждый из которых вполне мог бы остаться локальным, если бы не сеть военных союзов. Но колониальный передел быстро стал для обеих сторон как минимум важным дополнительным фактором. Причем если для немцев все было поначалу просто — в случае победы в Европе они планировали поживиться кусками британской, французской и бельгийской колониальных империй — то положение Антанты было сложнее и интереснее. Дело в том, что в рядах Центральных держав оказалось такое любопытное государство, как Османская империя.

Формально она была Державой — если не великой, то уж точно старой и уважаемой, признанным участником системы международных отношений. Турция даже имела свои собственные колонии (хотя на практике как минимум совместные с кем-то, как Египет). Одновременно Османская империя считалась «больным человеком Европы», а участие в альянсе Центральных держав, выступавших за пересмотр существующего миропорядка, вроде как выводило Турцию из сферы действия старых международных договоров, многократно гарантировавших ее сохранность. Значит, после победы рынки можно было свободно делить.

И вот здесь впервые появляется другой возможный путь преодоления колониального тупика. Помимо простого захвата чужих колоний (замены одной колониальной администрации другой) военная победа могла открыть путь к созданию новых колоний там, где их раньше не было — непосредственно на территории побежденного противника.

С точки зрения XIX века, это была абсолютная ересь. Викторианский мир четко делился на «цивилизованную» и «нецивилизованную» части, колонии создавали только цивилизованные люди и только в диких местах. Идеология процесса предполагала, что колонизация рано или поздно должна принести дикарям цивилизацию. Относительно быстро, если начиналось массовое заселение белыми иммигрантами (как в Канаде или Австралии), или в очень дальней перспективе (как в Индии, где приходилось работать с огромными массами туземцев). В XIX веке никому не могло прийти в голову колонизировать другой цивилизованный народ — это был кощунственный абсурд.

Правда, границы цивилизации всегда были довольно размытыми. Можно ли считать цивилизованной страной Турцию? Очень сомнительно. А отсталую, неграмотную, клерикальную Испанию? А диких балканских головорезов? Османов от открытого колониального раздела спасало главным образом соперничество великих держав между собой, подогреваемое при каждом удобном случае самими турками, постоянная игра на англо-франко-русских противоречиях, местами — довольно мастерская. Но вот, наконец, Османская империя оказалась в состоянии войны разом и с англичанами, и с французами, и с русскими, и ее судьба была решена.

Раздел (сам по себе вполне ожидаемый) открывал дорогу к принципиально новой постановке вопроса: а чем Турция отличается от других участников мировой войны? Если можно взять и поделить ее, то почему нельзя так же поступить с другими? И вообще, нет ли здесь альтернативного способа решения колониальной проблемы — в применении колониальной политики к «цивилизованному» миру, в том числе — к самой Европе? Конечно, серьезным препятствием был прочно укоренённый в сознании любого европейца начала ХХ века расизм — одно дело турки, совсем другое — белые люди. Но война стремительно превращалась в тотальную, граница между «цивилизованным» и «нецивилизованным» мирами стиралась на глазах (в частности, за счет массового использования колониальных войск в метрополии), а пропаганда всех сторон сделала ставку на расчеловечивание противника. Мысль о колонизации в Европе была пугающей, но логичной.

К концу Великой войны в эту сторону явно склонялось стратегическое видение многих политиков и военных. Германия недвусмысленно перешла от идеи «отнять колонии у англичан и французов» к идее «выкроить себе колонию в Восточной Европе», в частности — на Украине. С германской стороны в основе Брестского мира лежала вполне конкретная стратегическая концепция — первый пример нового подхода к колониализму (который можно кратко сформулировать как «зачем далеко ходить»). Потом эта идея получит развитие именно в германской геополитической школе — гитлеровская идея Lebensraum была как раз попыткой строить колониальную империю нового типа внутри самой Европы. Естественно, такой неоколониализм терял (теоретическую) моральную компоненту — даже при очень богатой фантазии жителей Восточной Европы трудно было уравнять с зулусами или ашанти, поэтому требовалось новое идеологическое обоснование. Его худо-бедно соорудили из расовой теории, старательно не замечая противоречий (возникших, в частности, потому, что базовые теоретики идеи вроде Чемберлена писали безо всякого расчета на германские колониальные претензии и мало интересовались неполноценностью поляков).

В лагере западных союзников тем временем произошло еще одно чрезвычайно важное событие, которому суждено было оказать определяющее влияние на ход истории. В войну на стороне Антанты вступили США.

Что такое США на тот момент? Со второй половины XIX века — мощнейшая экономика планеты (американцы окончательно подвинули Великобританию с пьедестала «мастерской мира» вскоре после завершения своей Гражданской войны). При этом Америка не просто не входила в число колониальных держав, она еще и всячески подчеркивала свою идеологическую неприязнь к колонизаторам. Идеологически Штаты выступали против колониальных захватов, за повсеместную свободу торговли и движения капиталов, и вроде как за развитие равноправных отношений всех со всеми (при этом, конечно, американский континент считался стопроцентной вотчиной США, где американцы были самим Провидением назначены властвовать безраздельно). До тех пор, пока Америка в целом соблюдала режим относительной самоизоляции в рамках «доктрины Монро», эти американские идеологические чудачества не особенно заботили европейцев, вызывая лёгкое недоумение. Кстати, именно в этом контексте надо понимать известные стихи Киплинга про «бремя белого человека» — они адресованы Соединенным Штатам по случаю их интервенции на Филиппинах. Англичанам в тот момент казалось, что вот оно, жизнь, наконец, заставила «кузенов из-за океана» взяться за ум, и смысл стихов именно такой: «бросайте уже валять дурака, займитесь делом, вступайте в колониальный клуб, мы вас ждем, вот краткая инструкция — так надо жить взрослым и серьезным людям». Не сработало: несмотря на филиппинскую интерлюдию, валять дурака американцы так и не бросили, и в Париж на мирные переговоры Вудро Вильсон приехал с классической антиколониальной программой, где во главу угла ставилось право наций на самоопределение (то есть демонтаж всех старых колониальных империй).

Тогда мало кто это понимал, но заходы про самоопределение наций вовсе не были прекраснодушным идиотничаньем. Американцы находились в положении, отчасти похожем на положение «молодых хищников» вроде той же Германии (хоть и со своими особенностями). США — повторюсь, в экономическом плане мощнейшая держава своего времени — точно так же оказались не у дел при колониальном разделе мира, и точно так же вынуждены были искать альтернативы «классическим» подходам. Поскольку проблема у них стояла все-таки менее остро, чем у немцев (много своих ресурсов, под боком целый континент, на котором можно тренироваться, не слишком опасаясь нарваться на войну с мировым гегемоном), американцы пошли другим путем. Справедливо рассудив, что сосредоточиться надо на тех преимуществах, которые есть изначально, они не пытались на ранних этапах соперничать с мировыми лидерами на поле боя. Сила американцев была в промышленности и финансах, а не в могучем флоте или внушающей трепет всем соседям сухопутной армии. При необходимости Америка могла постоять за себя, но вообще ее конек заключался в другом. Путь, по которому шли американцы, который они осваивали методом проб и ошибок — это путь манипулирования чужой экономикой и чужими политическими режимами с минимальным силовым вмешательством, в идеале — вообще бесконтактно, через кредиты, инвестиции и торговлю. Чтобы начать делать в стране деньги — и начать влиять на ее внутреннюю и внешнюю политику желаемым образом — совершенно необязательно ее завоевывать, подписывать с ней договоры и заниматься прочими старомодными расшаркиваниями. Бери и делай. По сути, это тоже была разновидность неоколониализма — при этом такая, которая оставляла руки метрополии хотя бы на первый взгляд чистыми, да еще и позволяла ей клясть на чем свет стоит проклятых бессовестных колонизаторов, угнетающих маленькие свободолюбивые народы. И самое любопытное: метод применим ко всем, вне зависимости от степени цивилизованности, была бы экономика. Со стороны такая политика не выглядела колониальной, так что моральные дилеммы отпадали сами собой.

Великая война открыла американцам широчайшее поле для применения «ползучей экономической колонизации» в масштабах всего мира. В большой войне обычно выигрывает тот, кто держится на периферии, но активно помогает основным комбатантам поставками и деньгами. В Первую мировую американцы стали буквально кредиторами всего мира — сначала дали в долг победителям, а потом и побежденным, которым нужно было на что-то восстанавливать экономику. Про Вудро Вильсона часто говорят, что он наивный идеалист, которого с легкостью съели матерые волки европейской дипломатии, и в доказательство приводят кажущееся самоустранение Америки от европейских дел после Парижской конференции (в частности — неучастие США в делах вновь созданной Лиги Наций). Но не стоит забывать, что именно вильсоновские «14 принципов» легли в основу Версальского миропорядка. Именно «право наций на самоопределение» решило судьбу Центральной и Восточной Европы. Появление целого набора малых государств (экономически не всегда жизнеспособных, с произвольными границами) закладывало фундамент для американского экономического неоколониализма.

Таким образом, к концу Первой мировой войны наметились три магистральных пути разрешения кризиса колониальной системы.

Во-первых, путь, который мы можем условно назвать «англо-французским» — передел существующих колоний. Это была легкая, проторенная дорога, в особенности — для ведущих колониальных держав. Зато возможности для передела были довольно ограниченными (побежденные, колонии которых подлежали разделу, были не самыми успешными колонизаторами). Временная, краткосрочная мера, не столько решение проблемы, сколько ее отсрочка.

Во-вторых, путь, который мы очень условно назовем «германским» — новые колониальные захваты, в том числе на тех территориях, которые до сих пор не включались в колониальный оборот по политическим или моральным соображениям. Перспективно, но требует от государства недюжинной военной силы и неизбежно включает риск маргинализации на международной арене.

Наконец, третий путь — «американский» (опять же, очень условное название). Самое смелое, амбициозное и далеко идущее решение. Американцы полностью отказывались от традиционных внешних форм колониализма, сделав ставку на экономические рычаги и неформальное влияние. При должном уровне мастерства от перспектив захватывало дух. Такая методика позволяла выстраивать целые иерархические лестницы зависимостей: почему, собственно, нельзя поставить в экономически подчиненное положение государство, которое само имеет колонии? Нет ничего невозможного, нужен только должный уровень экономической мощи. У старых игроков неизбежно возникала проблема — а что им теперь делать с имеющимися колониями? Простой ответ, который был наготове у американцев — формально отпустить, сохранив экономические, культурные и закулисные связи — по понятным причинам не всегда был приемлем для правящей элиты колониальных империй, людей во многом еще викторианской школы, воспитанных на героических ролевых моделях ушедшей эпохи. В пользу реформы колониальной системы работала огромная усталость стран-победительниц в Первой мировой — разочарование, в том числе и в старых имперских идеалах, но должно было смениться как минимум одно поколение элиты.

Еще раз подчеркну, что все названия здесь условны. В реальности немцы, например, начали вовсе не с того пути, который мы назвали «германским», а с проектов передела существующих колоний. С другой стороны, англичане и французы вполне готовы были прибегнуть к методике новых колониальных захватов (например, при разделе Османской империи) и быстро стали заимствовать элементы «неформальной» американской системы. Не нужно впадать в другую крайность и представлять себе теперь уже европейцев наивными ретроградами, наблюдающими за передовыми достижениями американцев. Опыта и мастерства у Европы было неизмеримо больше, единственное преимущество, которым обладала Америка — это свежий взгляд со стороны и свободные руки, не связанные двумя веками практики и старых обязательств. Логично было, что американцы выступят инициаторами новых подходов. Не менее логично — что европейцы попытаются перехватить инициативу. В результате политика старых колониальных держав в межвоенный период приобрела гибридный характер, сочетающий в себе в той или иной пропорции элементы различных подходов к колониализму.

Здесь нельзя не вспомнить широко известную теорию Галковского о Советской России как о неформальной колонии. Собственно, если это так (о чем говорят многие факты), красная Россия стала одним из первых неоколониальных экспериментов ХХ века, успешно осуществленных в таком масштабе. Можно долго и увлекательно спорить о деталях (в частности, о том, кто именно дергал за веревочки — Галковский считает, что англичане), но общей сути это не меняет. И сам СССР, и весь подконтрольный ему послевоенный соцлагерь были отлично встроены в мировую «западноцентрическую» (а затем и просто «американоцентрическую») систему, причем как политически, так и экономически — это факт.

Итак, мир 1920-х был очень странным многоукладным миром в смущенном, переходном, подвешенном состоянии. Старое соседствовало с новым, привычное современному человеку существовало рядом со вполне викторианским укладом жизни, особенно в старых колониях. Великая война не разрешила кризис колониальной системы — она лишь наметила несколько возможных путей его решения. Версальское мироустройство никак не могло считаться окончательным или даже долговременным — оно содержало в себе больше вопросов, чем ответов. Люди 1920-х годов были в полном смысле этого слова «потерянным поколением»: все они, вне зависимости от конкретных фактов биографии и политических убеждений, были уроженцами старого мира — но этот мир уже безвозвратно погиб, а новый не мог быть создан до их ухода.

С этой точки зрения, Вторую мировую войну можно представить как конфликт между различными версиями колониализма. Причем самое интересное происходило не между Союзниками и Осью (тут все относительно просто и прямолинейно), а внутри лагеря Союзников. Одним из важнейших неочевидных результатов этой войны стал окончательный подрыв старых колониальных империй: освобождение колоний от оккупации в большинстве случаев не привело к восстановлению эффективного контроля метрополии, и дальше империи посыпались стремительно — Индия, Индонезия, Индокитай. Только-только освоенный Ближний Восток пошёл вразнос. Загорелась Африка. В межвоенный период старые колониальные империи выглядели вполне стабильными и незыблемыми, жизнь там продолжалась. Одного десятилетия хватило, чтобы картина изменилась радикально. Метрополии старой Европы попытались было навести порядок силовыми методами, но во всех случаях потерпели более или менее полное фиаско, после чего лихорадочно занялись переформатированием своих оставшихся владений в новые «свободные ассоциации», скрепленные в основном узами традиционных торговых и финансовых связей. Влияние ушло в подполье, стало неформальным, не бросающимся в глаза стороннему наблюдателю. Новый колониализм шёл рука об руку с экономической и технологической глобализацией, и в результате охватил в полном смысле слова весь мир. Никаких очерченных границ не осталось. В современном мире нет ни одной страны, которая не интегрирована в глобальную колониальную сеть в той или иной роли.

Если говорить об общих принципах, то процесс был в целом завершен еще к 1970-м годам. Мир выбрал путь своего развития, и с тех пор система только совершенствовалась, а почти все дальнейшие «геополитические» изменения, даже такие значительные, как падение СССР, носили косметический характер. Это хорошо заметно по результатам краха Союза — планета после крушения одного из своих якобы полюсов изменилась не слишком сильно.

В рамках современного мироустройства зависимость одного государства от другого может приобретать разные формы. Для простоты классификации разделим зависимые территории на колонии 1-го, 2-го и 3-го порядка.

В колонии 1-й категории ни правительство, ни население не осознает своего колониального статуса. Замеченным элементам манипуляции не придают системного значения (хотя на деле манипуляция осуществляется постоянно и именно системно). Государство на всех уровнях искренне считает себя суверенным независимым игроком. Интересы власти якобы объективно совпали с интересами так называемого гегемона, внешние факторы заставили искать с ним точки соприкосновения, «так исторически сложилось» (универсальный и очень удобный ответ на вопрос «почему»). Понятно, что в такой модели применяются самые сложные и тонкие элементы манипуляции — это и глубокие экономические механизмы, и образы массовой культуры, и психологическое давление на элиты. Понятно, что заморачиваться всем этим имеет смысл, когда речь идёт о ценном активе, а возможности колонии и метрополии (экономические, политические и военные) не слишком сильно отличаются (по крайней мере, не на порядок). К этой категории сегодня относится ЕС в целом и крупные европейские страны по отдельности: объективно Евросоюз мог бы играть с США на равных, но не делает этого. К этой же категории относился Советский Союз.

В колонии 2-й категории правящая элита в целом осознает свой колониальный статус, но тщательно скрывает его от населения (на чем и держится режим). Это самая многочисленная категория. Так или иначе, к ней относятся все государства Восточной Европы, все государства на постсоветском пространстве и значительная часть государств Третьего мира. Именно до этой степени зависимости в конечном итоге доходит большая часть постколониальных национально-освободительных режимов. Экономика прямо или косвенно контролируется «международными» корпорациями или обслуживает их интересы (например, через экспорт сырья или энергоресурсов), правящий режим, как правило, малоэффективен, часто склонен к авторитаризму и архаике, но обеспечивает стабильность и в конечном итоге работает на благо метрополии. Постсоветская Россия до сих пор относилась именно к этой категории. Катаклизм начала 1990-х (так называемое «падение СССР») был переходом колонии из 1-го во 2-й разряд.

Наконец, колония 3-й категории: и правящий режим, и население страны осознают своё положение. И ничего не могут (а часто уже и не хотят) с ним поделать. Таких государств в современном мире не так уж много — это либо немногочисленные сохранившиеся обломки «классических» колониальных империй, либо совсем уж заштатные failed states из Третьего мира (впрочем, здесь граница между 2-й и 3-й категориями может быть довольно размытой, поскольку колониальные правящие клики до последнего пытаются сохранять иллюзию своей самостоятельности).

События вокруг РФ в этой схеме приобретают простой и ясный смысл. РФ по мере сил переводят из второго колониального разряда в третий. Для этого требуется не так много — наглядно и очевидно продемонстрировать urbi et orbi, что правящий режим Многонациональной Углеводородной Федерации на деле не обладает никакой самостоятельностью, и что за малейшую попытку неповиновения его можно в любой момент поставить в угол. Что он не может ни защитить своих подданных, ни обеспечить их, ни гарантировать им нормальную жизнь. Он может сделать только хуже — если начнёт сопротивляться хозяевам.

Что мы можем с этим сделать? Объективно говоря, ничего (и это все понимают). Отсюда такое внимание к американским выборам (совершенно правильное) — либо придёт «добрый царь» Дональд Трамп и «всё отменит», либо умирающая безумная Хиллари отколет что-нибудь совсем уж провальное, но в любом случае судьба РФ будет решаться в Вашингтоне, а не в Кремле.

Есть и позитивный момент: жителям третьесортной колонии некуда падать и нечего терять, и это открывает перед ними множество интересных возможностей.