Будущее для отечественного ВПК не самое радостное – впереди снижение оборонных заказов. Во-первых, бюджет не резиновый, а во-вторых, армия постепенно насыщается современной техникой. В самом позитивном случае следующая волна государственных заказов ждёт оружейников только лет через 10-15 лет. Именно поэтому Владимир Путин ещё несколько лет назад предупредил структуры ВПК о необходимости перехода на гражданские рельсы. Частично, конечно. Это позволит с наименьшими потерями переждать период безденежья. Планы на это строятся очень амбициозные – к 2025 году около трети всей продукции должно поставляться в гражданский сектор, к 2030 году – половина. Самое интересное, что ещё в прошлом году компании ВПК должны были не менее 17 % производимого продавать «мирным» потребителям. Неизвестно, насколько этот показатель выполняется, но Алмаз-Антей уже давно выпускает метеорологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные комплексы, а также автоматизированные системы управления воздушным движением.Впрочем, срыв программы диверсификации оружейникам можно будет списать на пандемические времена. А вот что делать дальше? Российский рынок уже сейчас растёт и это самое время, чтобы предлагать конкурентоспособную продукцию. Фантазии на эту тему у всех разные. Познакомимся с идеями знаменитого на весь мир концерна Алмаз-Антей, в структуре которого предусмотрительно организовали целый департамент развития гражданской продукции. Специалисты провели соответствующий анализ рынка и постановили, что выпускать будут… электромобили. В мире сейчас настоящий бум транспорта на батарейках, экономика стремительно «зеленеет», государство вводит программы стимулирования – в общем, конъюнктура соответствующая. К концу лета 2021 года для форума «Армия» была готова тележка E-Neva, на которой разместили не только литийионную батарею, но ещё и водородные ячейки. Разработчики Алмаз-Антея анонсировали несколько вариантов компоновки силовой установки, в одной из которых нашлось место и для привычного двигателя внутреннего сгорания. Такая широта технических вариантов может говорить только об одном – проект ещё на начальной стадии разработки.

Будущее для отечественного ВПК не самое радостное – впереди снижение оборонных заказов. Во-первых, бюджет не резиновый, а во-вторых, армия постепенно насыщается современной техникой. В самом позитивном случае следующая волна государственных заказов ждёт оружейников только лет через 10-15 лет. Именно поэтому Владимир Путин ещё несколько лет назад предупредил структуры ВПК о необходимости перехода на гражданские рельсы. Частично, конечно. Это позволит с наименьшими потерями переждать период безденежья. Планы на это строятся очень амбициозные – к 2025 году около трети всей продукции должно поставляться в гражданский сектор, к 2030 году – половина. Самое интересное, что ещё в прошлом году компании ВПК должны были не менее 17 % производимого продавать «мирным» потребителям. Неизвестно, насколько этот показатель выполняется, но Алмаз-Антей уже давно выпускает метеорологические радиолокаторы, аэродромные радиолокационные комплексы, а также автоматизированные системы управления воздушным движением.Впрочем, срыв программы диверсификации оружейникам можно будет списать на пандемические времена. А вот что делать дальше? Российский рынок уже сейчас растёт и это самое время, чтобы предлагать конкурентоспособную продукцию. Фантазии на эту тему у всех разные. Познакомимся с идеями знаменитого на весь мир концерна Алмаз-Антей, в структуре которого предусмотрительно организовали целый департамент развития гражданской продукции. Специалисты провели соответствующий анализ рынка и постановили, что выпускать будут… электромобили. В мире сейчас настоящий бум транспорта на батарейках, экономика стремительно «зеленеет», государство вводит программы стимулирования – в общем, конъюнктура соответствующая. К концу лета 2021 года для форума «Армия» была готова тележка E-Neva, на которой разместили не только литийионную батарею, но ещё и водородные ячейки. Разработчики Алмаз-Антея анонсировали несколько вариантов компоновки силовой установки, в одной из которых нашлось место и для привычного двигателя внутреннего сгорания. Такая широта технических вариантов может говорить только об одном – проект ещё на начальной стадии разработки.

Поручение президента

В светлое будущее диверсификации за рулём E-Neva. Руль, правда, от чешской Skoda. Изображение: пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

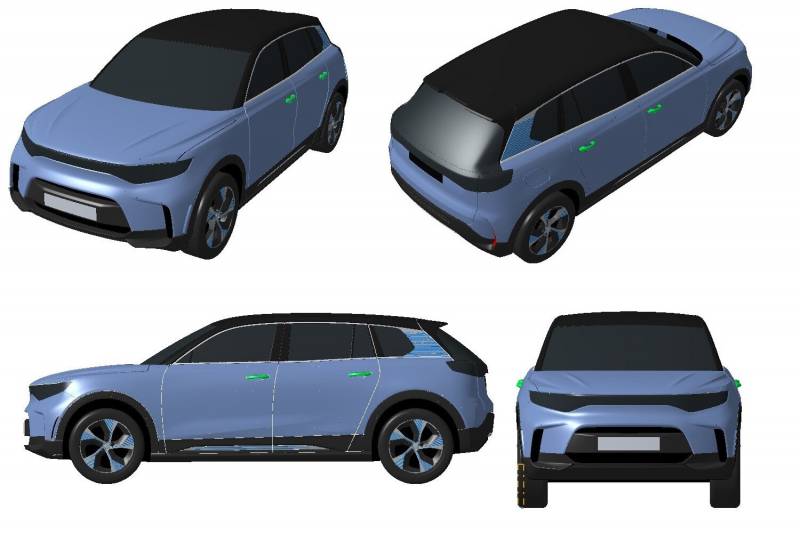

В светлое будущее диверсификации за рулём E-Neva. Руль, правда, от чешской Skoda. Изображение: пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"В декабре 2021 года в сети появляются первые изображения электрокара E-Neva от Алмаз-Антея, по которым понятно – готовится электрический (гибридный) кроссовер очень ладной внешности. Озвученные характеристики впечатляют. Суммарная мощность двух электромоторов достигает 435 л. с., тяговая батарея предусмотрена сразу на 90 кВт∙ч, а в качестве опции установят и электрохимический водородный генератор. Получился у Алмаз-Антея очередной «убийца Теслы», разгоняющийся до 100 км/ч за 3-5 секунды и проезжающий на одной зарядке до 426 км. В разработке платформы принимали участие специалисты Обуховского завода (сборка командных пунктов для ракетных войск) и петербургского Политеха. Даже поверхностное знакомство с техническими характеристиками вызывает массу вопросов. Сколько будет стоить такая машина? Например, зарубежные аналоги вплотную подбираются к 10 млн рублей. В России вряд ли найдётся хотя бы сотня энтузиастов-миллионеров, готовых заплатить бешеные деньги за поделку Алмаз-Антея. А это именно поделка. Откуда у оборонного предприятия, никогда не выпускавшего легковую колесную технику, компетенции в автомобилестроении? Причём скакнуть решили сразу в высшую лигу премиум-кроссоверов на электротяге. Присовокупив, на всякий случай, водородный электрохимический генератор. Третий вопрос – откуда у концерна свободные деньги на запуск в массовое производство E-Neva? Разработка автомобиля «с нуля» стоит от 2 до 3 млрд долларов. Для интереса, уточните, сколько потратили бюджетных средств на проект «Аурус», который до сих пор не вышел в полноценное серийное производство. Машина от 24 млн рублей всё ещё «в пути». При этом лимузин строили в НАМИ, они хотя бы помнят, как автомобили проектируются. Как бы общественность отнеслась к новости о том, что в Тольятти на АвтоВАЗе планируют собирать противотанковые ракеты собственной разработки? Вот именно так и стоит оценивать E-Neva от Алмаз-Антея. Диверсификация, очень похожая на мистификацию.

Возможное невозможно

Сама логика перехода половины производственных отраслей ВПК на гражданские рельсы уже к 2030 году сильно переоценена. Производители военной продукции столкнутся со значительными трудностями в ходе диверсификации. И это мягко сказано. В Советском Союзе, откуда и ведут свою историю большинство предприятий военного комплекса, оборонные заводы строили без оглядки на гражданский сектор. Если продукция и шла на «мирные» нужды, то исключительно по остаточному принципу. Подобное, например, наблюдалось на миасском автозаводе – сначала вездеходами насытили армию, а уже потом народное хозяйство. Военная техника любого профиля так или иначе обладает рядом особенностей. Заказчик чаще всего не особенно считается со стоимостью производства – для военных главное получить технику с требуемыми характеристиками. Понятие «окупаемости» производства в принципе неуместно, а это ключевой параметр гражданского рынка. Как и где упоминаемый выше Алмаз-Антей собирается наладить выпуск 25 тыс. электромобилей E-Neva? Именно с этого объёма автомобильное производство начинает приносить доход. К слову говоря, у военной техники совсем другие требования к ресурсу и гарантийному пробегу. Пожалуй, проще всех в этой ситуации концерну Калашников с его потенциальной возможностью производить охотничье и спортивное оружие, боеприпасы. Ещё можно назвать «Уралвагонзавод», в портфолио которого, помимо танков, трамваи и строительная техника. Большинство других производителей такой привилегии лишено.Между тем масштабы проблемы вызывают серьёзную озабоченность. Сейчас в секторе оборонно-промышленного комплекса зарегистрировано более 1300 предприятий, в которых заняты 2 млн человек. Закончится госзаказ – немалая часть этих людей окажется без работы. А ведь это нередко высококвалифицированные кадры с большим опытом. При этом некоторые мелкие предприятия, занимающие узкие ниши, вообще могут закрыться. Это повлечёт за собой перебои с поставками на крупные, системообразующие заводы, на тот же самый Алмаз-Антей. Авторы идеи диверсификации российской оборонной промышленности кивают на американский опыт быстрого перевода страны на мирные рельсы. Действительно, в США после Второй Мировой это прошло достаточно быстро. Просто потому, что основные поставщики армии (Ford, GM, Boeing и другие) были изначально гражданскими компаниями, просто очень неплохо заработавшими на военных заказах. Любое гражданское предприятие с лёгкостью перейдёт на выпуск военной техники, а вот обратный фокус очень и очень сложен. Безусловно, выходов из данной ситуации масса, но все они связаны с серьёзными рисками. Государство в заботе о состоянии ВПК может ввести заградительные меры на профильную гражданскую продукцию, например, на медицинскую технику. Многие предприятия в рамках диверсификации готовы выпускать оборудование для больниц – АО «Швабе», АО «Росэлектроника», АО «МПО «Металлист» и другие. По понятным причинам продукция данных заводов не может конкурировать по цене и качеству с зарубежными аналогами. В итоге такого манёвра государство получает снижение качества медицинской помощи и перерасход средств бюджета.Ещё одним выходом может стать прямое субсидирование предприятий ВПК из госбюджета в периоды финансового затишья. Проще говоря, закупки будут осуществляться, но исключительно для поддержания заводов на плаву. Это безусловный «стоп» в развитии отрасли, и самым ярким примером стал Ульяновский автозавод, недавно объявивший о закрытии всех перспективных проектов. То есть о скорой кончине – на скромных государственных закупках древних машин долго не прожить. А рыночно успешную технику в Ульяновске делать разучились. В итоге государство в очередной раз упирается в технологические проблемы гражданского сектора. Как только в дело вступают законы рыночной экономики, а не требования военной приёмки, ситуация хуже некуда. И успешный выход из положения по праву будет достоин попасть на страницы мировых экономических талмудов.

Ах если бы да кабы... лишь бы статью оформить за гонорар.

Ах если бы да кабы... лишь бы статью оформить за гонорар.