Окончание исторического расследования о судьбе братьев Беренсов - "красного" и "белого".

Окончание исторического расследования о судьбе братьев Беренсов - "красного" и "белого".Можно по-разному, в том числе в высшей степени критически, относиться к идее сохранить в боевом состоянии корабли и команды, потерявшие государство и Родину.

Кирилл Назаренко отмечает, что изначально «белые» были вполне убеждены в скором падении режима большевиков. Эти настроения были особенно сильны в момент Кронштадтского восстания марта 1921 года, и если бы восставшие продержались до схода льда – войска, в том числе при посильном участии Русской эскадры (корабли находились в плохом состоянии) немедленно отправились бы туда на поддержку восставшим.

Однако и после поражения этого восстания в русской эмиграции шли напряженные переговоры между собой и с представителями европейских государств о возможном возвращении в Россию с оружием в руках.

Как полагает К. Назаренко, потребовалось сменовеховство второй половины 1920-х годов, чтобы в эмиграции началось признание того, что советская власть – это все-таки Россия, а не анти-Россия.

Михаил Беренс не принял в этом эмигрантском активизме, как бы к нему ни относиться, никакого участия – он не посылал приветственных телеграмм участникам Кронштадтского восстания в 1921 году (за что, кстати, подвергся критике), не откликнулся на запрос отправить корабли в Дальневосточную республику в 1922 году, не вступил ни в одну офицерскую эмигрантскую организацию, не принял гражданства ни одной страны, лишившись из-за этого возможности служить в госучреждениях - до своей смерти в 1943 году он оставался «подданным Российской империи».

И в отличие от большинства командного состава Русской эскадры, разъехавшегося постепенно по Европе – кто сразу, кто через какое-то время, – младший из братьев Беренсов остался при ней навсегда, в том числе после того, как она перестала официально существовать, а произошло это в октябре 1924 года, когда Франция признала Советский Союз.

Последний командующий Русской эскадрой воспринял свою деятельность не как боевую, а как повседневно-хозяйственную, в которой важно не столько поддержание кораблей в хорошем состоянии (а за этим Михаил Беренс также следил), сколько забота о вверенных ему людях – выучить уехавших из Севастополя учеников Морского кадетского корпуса и обеспечить их дальнейшим образованием в странах Европы; трудоустроить желающих сойти на берег офицеров, моряков и членов их семей, а детей отдать в школы; обеспечить порядок на кораблях и дисциплину в лагерях беженцев; и т.д.

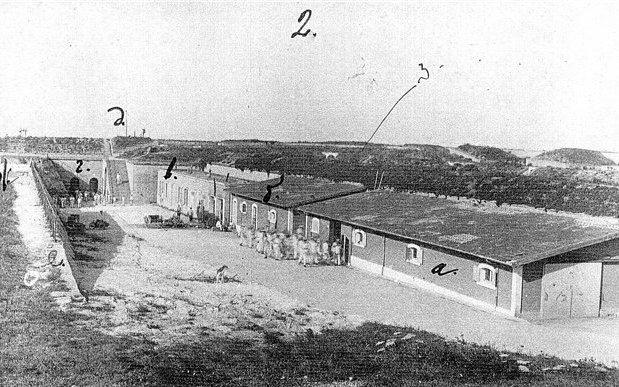

Морской кадетский корпус. Бизерта

Морской кадетский корпус выпустил 300 человек, разъехавшихся по европейским учебным заведениям; при корпусе были устроены курсы по механической части и курсы подводного плавания; проводились учебные плавания с кадетами и гардемаринами, ежегодно проходили парады; было организовано издание журнала «Морской сборник», печатавшегося в литографии Морского корпуса.

На данный момент практически не введена в научный оборот переписка Михаила Беренса с представителями русской эмиграции в Париже – с тем же Кедровым, иногда приезжавшим в Бизерту, но в первую очередь – с бывшим военно-морским агентом в Париже В.И. Дмитриевым, который, находясь в Париже в годы гражданской войны, активно поддерживал «белых» финансово и дипломатически.

Однако те отрывочные письма, что цитируются в работах историков, хорошо говорят о занятиях Беренса в Бизерте и его настроениях.

Вот письмо от 16 августа 1923 года:

«Наша молодежь последнее время занимается парусным спортом, выкраивая из старой парусины и рваных чехлов и тентов паруса на все могущее держаться на поверхности воды. Я страшно этим доволен, т. к. это занятие полезнее, чем пить ordinaire. Несколько гардемарин начали сами строить маленькую яхту из старых ящиков и прочей рухляди, но к несчастью нигде не оказалось никаких чертежей…».

Беренс просил Дмитриева прислать ему какие-нибудь чертежи; и эта просьба была выполнена.

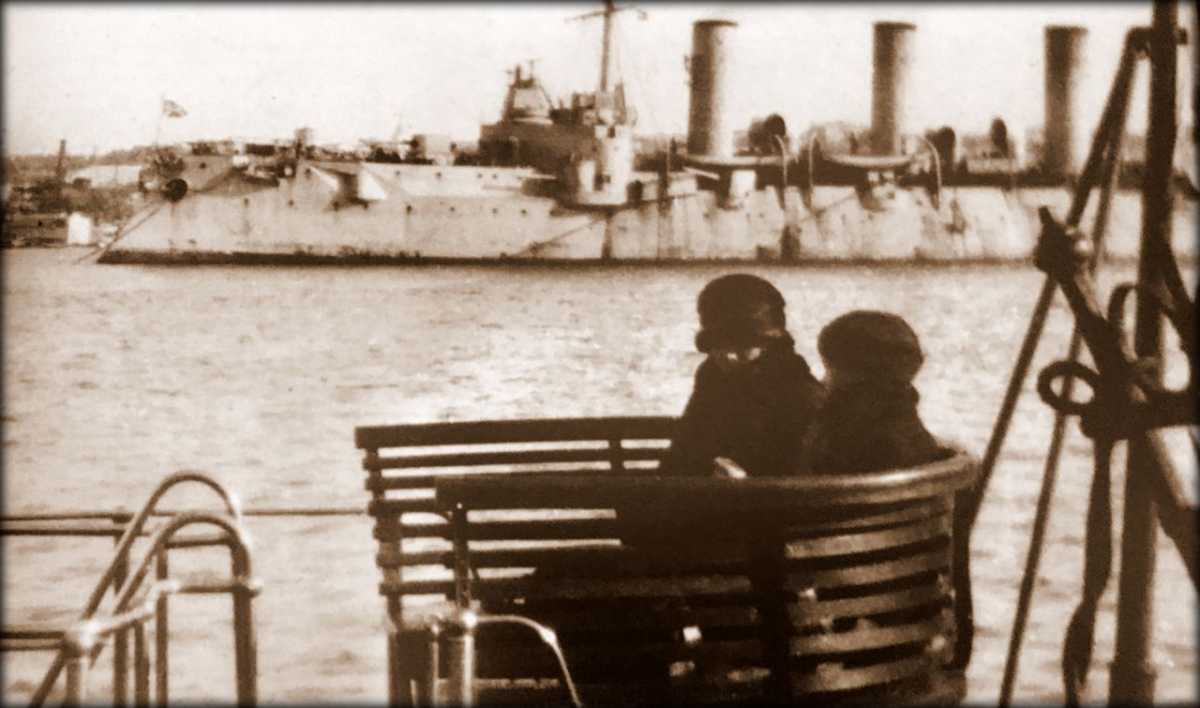

К лету 1924 года, к тому моменту, когда между Советским Союзом и Францией начались переговоры о признании власти большевиков и передаче в СССР кораблей, находящихся в Бизерте, «на эскадре оставалось 220 человек (из них 60 женщин и детей)».

Бизертский морской корпус

Ничего неизвестно о реакции Михаила Беренса на требование правительства Франции о роспуске эскадры с последующей передачей кораблей Советскому Союзу – кроме того факта, что он обещал морскому французскому префекту в Тунисе сохранить корабли в целостности до прибытия советской делегации (было опасение, что корабли попробуют затопить, как были затоплены два корабля двумя моряками, узнавшими о продаже «их» судов Францией в начале 1924 года).

Учитывая «небоевые» и внеполитические настроения младшего из братьев Беренсов, и какой-то, судя по всему, общий фаталистический настрой, определивший вначале его неучастие в гражданской войне, а потом – весьма своеобразное «небоевое» участие, можно предположить, что он этого ожидал.

Это не означает, что сам момент, когда им как командующим были спущены Андреевские флаги на кораблях Русской эскадры, а произошло это 29 октября 1924 года, не был для него – как и для всей команды – моментом трагическим.

Во всяком случае, к октябрю 1924 года это не было для него неожиданностью – ведь еще в июле 1924 года тот же бывший военно-морской агент во Франции Дмитриев, писал его брату – Евгению Беренсу подробное письмо о состоянии эскадры, описывая в том числе деятельность младшего из братьев на посту ее руководителя.

Вряд ли Дмитриев тогда же не передал Михаилу Беренсу, что его старший брат как представитель Советского Союза интересуется кораблями Русской эскадры.

***

Евгений Беренс к 1924 году был военно-морским атташе Советского Союза в Британии, в 1925 году он занял такую же должность и во Франции.

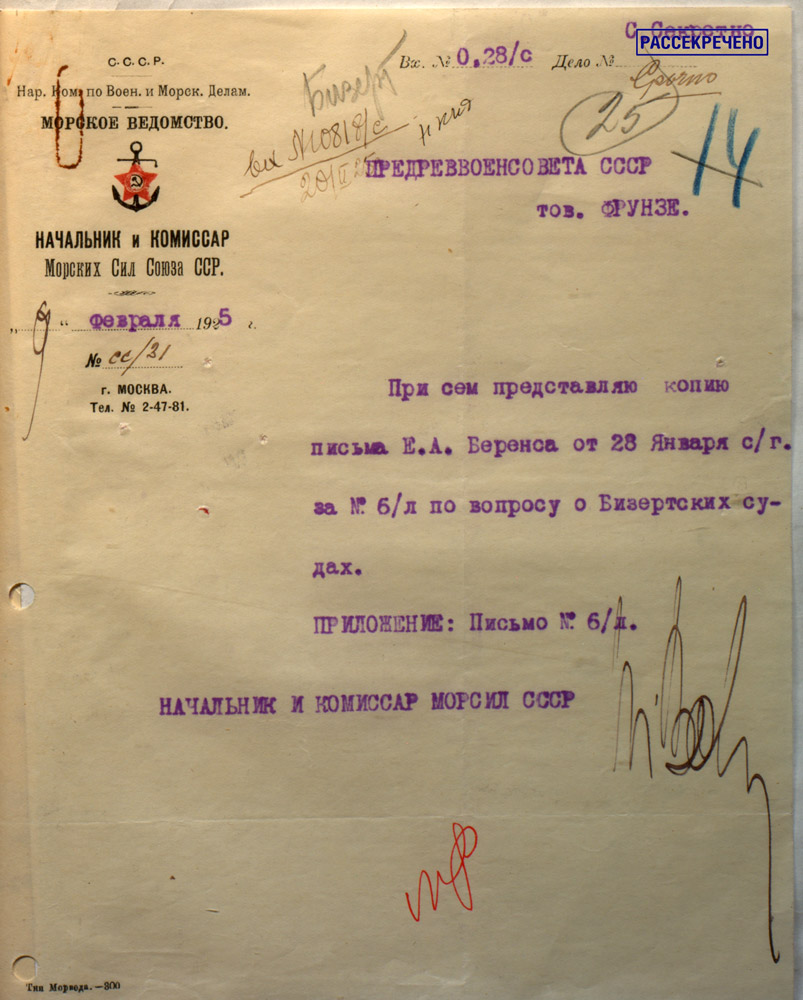

Однако на момент создания в декабре 1924 года советско-французской комиссии по осмотру судов, в которую и вошел старший из братьев Беренсов, он не имел во Франции официальных полномочий и торопил свое начальство – руководителя военно-морских сил СССР Вячеслава Зофа – с их получением.

Советско-французская комиссия приехала в Бизерту в конце декабря 1924 года. Как известно, на момент ее нахождения в Бизерте Михаил Беренс уехал в Тунис.

Из письма Евгения Беренса В. Зофу следует, что представителям Советского Союза было запрещено с кем-либо общаться, а до их приезда русским морякам было дано указание «очистить эскадру». Впрочем, Евгений Беренс неоднократно настойчиво подчеркивает, что комиссия сама не стремилась к какому-либо общению.

Советско-французская комиссия находилась в Бизерте 8 дней, с 28 декабря 1924 года по 6 января 1925 года, с советской стороны в ней, кроме старшего брата Беренса принимали участие известный кораблестроитель Алексей Крылов, а также помощник начальника отдела подводного плавания Технического управления РККФ А. А. Иконников, инженеры-механики П.Ю. Орас и Ведерников.

Комиссия осмотрела все корабли, составила список тех кораблей, которые по своему состоянию могут быть востребованы на флоте, зафиксировала, какой ремонт какому кораблю будет нужен на месте (то есть до буксировки в Черное море), и вернулась в Париж.

Как отмечается во всех исследованиях по этому вопросу, Франция отказалась возвращать корабли Советскому Союзу, пока он не признает долги Российской империи, против возврата кораблей также выступили страны Черноморского региона (Румыния), их поддержала Англия, не хотевшая усиления морской мощи СССР.

Вопрос завис, а корабли тем временем приходили во все более негодное для транспортировки состояние – после признания СССР Франция заявила, что с 1 января 1925 года прекращает выделять деньги на содержание кораблей, в том числе платить зарплату командам, которые их обслуживают.

В итоге, в конце 1920-х годов корабли были распилены французами на металлолом.

В истории с возвращением кораблей на Черное море из Бизерты много неясного. В статье А.Ю. Царькова утверждается, что советское руководство повело себя легкомысленно:

«Сенат Франции высказался резко отрицательно по поводу передачи кораблей СССР, так как посчитал, что это ослабит позиции их страны и ее союзников в Европе. В СССР этим решением остались очень недовольны, начались взаимные претензии, и конструктивного диалога не получилось. Вопрос о возвращении кораблей так и остался нерешенным. Руководство нашей страны отнеслось к этому крайне важному вопросу несколько легкомысленно и советские дипломатические представители не сумели твердо настоять на возврате русских кораблей… Создается впечатление, что руководство СССР не понимало истинной ценности оказавшихся в Бизерте боевых единиц бывшего Российского флота и поэтому не предпринимало активных действий для возвращения на Черное море кораблей, уведенных белыми».

Однако ситуация была несколько сложнее.

Как ясно из публикации некоторых документов РГВА о переговорах представителей СССР и Франции, единственным, кто выступил «за» безусловную необходимость «возвращения кораблей», и из членов советско-французской комиссии, и из дипломатического ведомства СССР (Леонид Красин, Максим Литвинов) был Евгений Беренс.

В воспоминаниях кораблестроителя Алексея Крылова, в первую очередь, речь идет только о техническом состоянии кораблей.

Откровенно против возвращения кораблей выступил участвовавший в переговорах во Франции полномочный представитель СССР во Франции Леонид Красин.

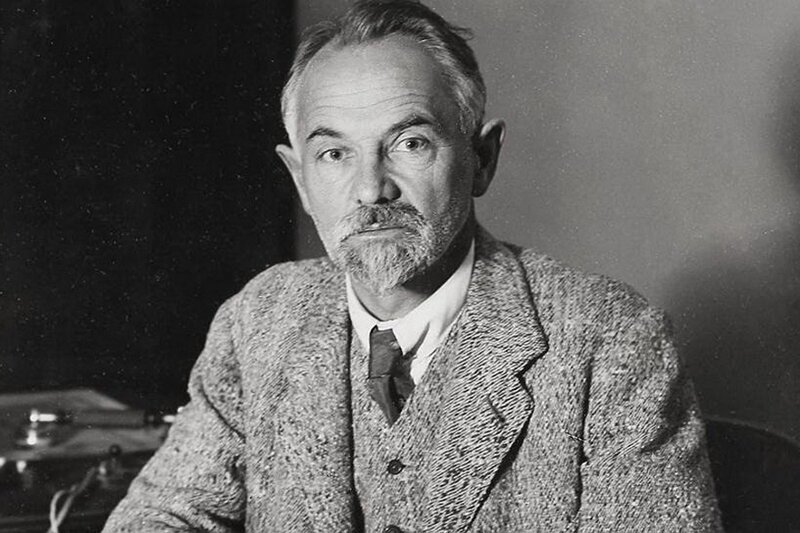

Леонид Красин

31 января 1925 года, т.е. спустя три недели после возвращения комиссии в Париж, первый заместитель наркома иностранных дел Литвинов писал председателю Реввоенсовета Михаилу Фрунзе и Иосифу Сталину: Красин, хотя и был не знаком пока с итоговым докладом комиссии, сообщал, что корабли «потребуют крупного длительного ремонта» стоимостью в 15 миллионов рублей, это займет «несколько лет работы», поэтому «непосредственного усиления боеспособности нашего Черноморского флота ожидать не приходится».

Предложение Красина сводилось к тому, чтобы засчитать стоимость «Бизертского флота» «в счет наших претензий к французскому правительству», а 15 миллионов потратить на строительство новых кораблей.

За три дня до этого письма Литвинова Фрунзе и Сталину, 28 января 1925 года, Евгений Беренс из Лондона писал своему непосредственному начальнику Зофу (подчиненного тому же Фрунзе) нечто совершенно противоположное.

Подчеркивая, что произведенный комиссией расчет – это намного дешевле, чем строить новые корабли такого же уровня, Евгений Беренс настаивал, что возвращение кораблей несет важный символический смысл: «…если вспомнить полную стоимость всего этого имущества, не только денежную, но и моральную, и престиж, то то, что придется затратить, составляет лишь обычный процент на долго задержанный ремонт».

В этом длинном письме Зофу Беренс приводил аргументы самого разного рода – что представление об устаревшем характере судов не мешает держать такие же суда на Балтике; что любые корабли являются сдерживающим фактором для агрессии, как было в годы гражданской войны с Англией в том же Балтийском море; что истерика Румынии и давление Англии на Францию не играют никакой роли, и единственный фактор, имеющий значение в данном случае – это недовольство французского общественного мнения, с которым и нужно работать; что «военные суда нельзя рассматривать как имущество под залог обязательств»; и, наконец, что «речь идет о ВОЗВРАЩЕНИИ (так в тексте – Л.У.) судов, всегда бывших частью нашего Черноморского флота».

Спустя несколько дней Зоф предоставил своему начальнику председателю Реввоенсовета Фрунзе записку с расчетами, доказывавшими «совершенную необходимость возвращения судов Бизертской эскадры», в частности, по его подсчетам получалось, что на строительство новых судов такой же боевой мощи потребуется 83 млн рублей, в то время как затраты на ремонт судов в Бизерте составляют порядка 15 млн рублей, а их боевой мощи вполне хватит, чтобы защитить СССР на Черном море от стран «Малой Антанты».

Судя по всему, записка Зофа легла в основу дальнейших подсчетов затрат на ремонт и транспортировку кораблей, которые велись в СССР в течение 1925 года, однако аргументы Беренса о том, как решить вопрос о возвращении судов дипломатически, «в дело» не пошли.

Можно предполагать, что причиной этого стал личный конфликт Евгения Беренса и Леонида Красина.

Отчасти подтверждением этому может служить факт изменения отношения старшего Беренса к своему пребыванию во Франции: если в конце января Беренс явно торопил Зофа с назначением его военно-морским атташе во Франции («я тогда буду иметь возможность официально общаться с представителями этой страны» – пишет он), то уже в марте он сообщает своему начальнику, что чувствует себя более востребованным в Англии, где и будет работать.

Историк внешней разведки СССР Евгений Сергеев в связи с этим отмечает: «Конфликт Беренса с Красиным вполне мог иметь место, Красин был фигурой очень и очень непростой, с ним сложно было находить общий язык».

Впрочем, можно предложить и совсем другое объяснение неожиданному «охлаждению» Беренса к пребыванию во Франции – возможно, это было предписано ему его другим начальством, а именно – ГПУ.

Н.Кузнецов не так давно опубликовал подборку рассекреченных документов, в которой есть «Письмо неустановленного лица к неустановленному адресату» от 11 января 1925 года с печатью «Закордонный отдел ИНО-ГПУ».

Автором письма был член комиссии («8 января вернулась наша комиссия из Бизерты», «В одном из погребов мы обнаружили рассыпанные по полу винтовочные патроны», «Когда мы заявили о всех этих непорядках французам…» и т.п.), то есть кто-то из пяти человек, составивших советскую делегацию.

При этом автор письма явно был не просто техническим специалистом, т.к. писал о «высокой политике» и давал рекомендации: «Единственный выход из положения, единственная гарантия безопасности наших судов – это скорейшее получение судов в наши руки, посадка на них наших людей, чистка судов от "всякой скверны" и последующее их хорошее содержание и охрана. Если французы затянут дело с передачей нам флотилии, то можно было бы рекомендовать в качества паллиатива, гарантирующего безопасность наших судов, посылку французам особой ноты с возложением на них ответственности за состояние и безопасность судов этой флотилии. Но это дело высокой политики. По приезде в Париж узнал от Унылова, что разрешение вопроса о передаче флотилии, по-видимому, откладывается французами на неопределенный срок. Об этом свидетельствует сообщение наших источников относительно давления на французов со стороны румын, а также о том же говорит неблагоприятный исход домогательств нашего Полпредства перед французским Мининделом об ускорении дела с передачей нам флотилии. Дело в том, что по поручению тов. Красина т. Волин на другой день [после] нашего отъезда из Бизерты был с визитом в Мининделе у Лароша – начальника политического отдела МИД20, который на просьбу Волина начать переговоры о передаче нам флотилии ввиду возвращения из Бизерты нашей комиссии и окончания ею осмотра наших судов ответил, что, во-первых, он еще не читал доклада Морского министерства, а во-вторых, вопрос о передаче флотилии ввиду его сложности будет передан на предварительное рассмотрение специальной юридической комиссии. Этот ответ ясно показывает, что французы будут затягивать дело с передачей нам флотилии».

Сложно представить, что кораблестроитель Алексей Крылов столь хорошо разбирался в хитросплетениях французско-советской дипломатии, следовательно, автором письма мог быть только Евгений Беренс.

И еще одно объединяет письма Евгения Беренса к Зофу и Фрунзе с этим письмом неустановленного адресата – постоянное использование слова «наш».

Так, в неподписанном документе читаем: «Единственная гарантия безопасности наших судов – это скорейшее получение судов в наши руки, посадка на них наших людей… Если французы затянут дело с передачей нам флотилии…». Тоже самое – в уже цитировавшихся письмах Беренса советским военно-начальникам, скажем, в письме Фрунзе он пишет: «…переговоры с нашими представителями в Черном море в 1919 – 1920-х гг. при эвакуации французами наших берегов», «наши суда», «всегда бывшие частью нашего Черноморского флота».

Это, в свою очередь, означает, что должность военно-морского атташе, которую занимал старший из братьев Беренсов, была не просто дипломатической, а что он был разведчиком: его неформальный статус был таков, что он мог давать рекомендации своему начальству, как завуалированные («но это дело высокой политики»), так и прямые («можно было бы рекомендовать» и т.п.).

Если высказанное предположение верно, это означает, что Евгений Беренс был высокопоставленным разведчиком, причем практически с самого возникновения советской власти, чем и объясняется его неуязвимость в истории с «заговором послов» осени 1918 года.

Эти письма Евгения Беренса показывают его как исторического деятеля, руководствовавшегося прежде всего государственнической логикой.

Скорее всего, его слова, сказанные в ноябре 1917 года на заседании Морского генерального штаба – «Надо думать о России и работать, господа, работать», - шли от сердца. Его спокойная уверенность в том, что он делает «правое дело», проявившаяся во всех его поступках периода гражданской войны, также сквозит и в его письмах советским руководителям 1924 – 1925 годов, особенно – в письмах Зофу, в которых он ненавязчиво, но настойчиво дает советы.

Его рассуждения о том: какие шаги нужно предпринять, чтобы поставить французов в патовое положение и тем самым их переиграть; как принято в европейской политике поступать в различных случаях; чего ждут от людей, занимающих те или иные должности, - напоминают советы взрослого и умудренного жизненным опытом человека, желающего помочь «опериться» неопытному юнцу, только что «вышедшему из пеленок» и не понимающего правил игры «взрослого мира».

Именно в таком образе – как заботящийся о молодой, но праведной государственности – предстал Евгений Беренс в цитировавшихся выше записках пламенной революционерки и писательницы Ларисы Рейснер и, думается, в выведенном ею образе было много правды.

В то же время несомненна и русская идентичность Евгения Беренса – он неоднократно использует слово «русский» в «дневнике», который он ведет в Бизерте «вместо отчета» для Валентина Зофа: «я убежден в том, что уже сейчас в Бизертском порту, морских кругах и в городе ходят слухи о том, как русские работают и какую проявляют энергию», «здесь много всякого русского люда», «русские суда» и т.п.

В его письмах периода 1924 – 1925 годов можно найти прямые параллели с его же текстами периода гражданской войны.

Так, в 1919 году Евгений Беренс писал о необходимости развития флота на Севере: ««Я придавал нашему Северу первенствующее значение...», в связи с ухудшением стратегического положения в Финском заливе «мы все равно утратили старое положение и нам придется переносить базу флота на Север»». В 1920 году на заключении Юрьевского мирного договора с Финляндией, он опять использует слово «русский» и выступает с государственнических позиций: «Финскому побережью и финской торговле никто не угрожает в русском проекте перемирия, но Россия, конечно, не может жертвовать своими насущными интересами для успокоения излишней нервозности и подозрительности финнов, к тому же ни на чем не основанных».

Воззвание апреля 1920 года, составленное Евгением Беренсом в разгар советско-польской войны, проникнуто тем же самым «русским патриотизмом» и государственнической логикой:

«Обращаемся ко всем морякам, всякого звания, чина и положения, где бы они ни находились, за пределами Советской России, и в особенности к морякам Черноморского флота, с искренним и горячим призывом. Забыть рознь, произошедшую в последние годы, и соединиться с нами для спасения русского народа и его земли. Теперь не время рассчитывать на интервенцию и искать выхода во всяких других средствах. Пора признать, что русский народ всем ходом последних лет показал, как он хочет жить и за что борется».

В то время, когда Евгений Беренс писал это воззвание, его младший брат - после эвакуации в Китай людей и кораблей с Дальнего Востока - добирался в Крым, к тому самому Черноморскому флоту, который Евгений в апреле 1920 года звал объединиться против поляков и необходимость затопления которого доказывал двумя годами ранее, в мае 1918 года.

Но, как оказалось, ехал в Крым Михаил Беренс не для участия в «розни», а для очередной эвакуации проигравших в ходе этой розни людей.

***

Есть глубокий символизм в том, что, несмотря на все усилия Евгения Беренса, корабли Русской эскадры не вернулись «в родную гавань» нового государства, которое было для старшего из братьев продолжением исторической русской государственности – ведь это были те самые корабли, которые он хотел затопить в мае 1918 года, спасая это новое государство то ли от немцев, то ли от белых.

Точнее, это была та часть кораблей, которая отказалась летом 1918 года подчиниться приказу о затоплении.

Есть какой-то символизм и в том, что Черноморский флот в гражданской войне оказался, скорее, с «белыми», в то время как Балтийский флот – с «красными»; и в том, что один из братьев в годы гражданской войны оказался причастен к Балтийской флоту (собственно, по факту Евгений Беренс управлял кораблями именно Балтийского флота), а второй – к Черноморскому, который он возглавил в тот момент, когда флот перестал быть флотом, превратившись в эскадру.

Случайным образом в их биографиях проявилось подспудное противостояние двух логик, одна из которых символически, несомненно, выражена имперско-бюрократическим Петербургом – логикой государственной необходимости идти вперед, невзирая ни на какие жертвы, - а вторая вполне ассоциируется с свободолюбиво-патриотичным Севастополем, отказывающимся от абсолютной справедливости этой логики в пользу спасения людей.

Противостояние этих двух логик, в общем-то, и составляет одну из главных драматических контроверз отечественной истории ХХ века, если не сказать – большей части нашей истории.

Личные истории двух братьев сложились так, что они не смогли примириться, но, может быть, уместно сказать, что их примирила память о них обоих в той жизни, которую они оба не застали.

Могила Евгения Беренса в Новодевичьем монастыре была утеряна в 1950-е годы, а могила Михаила Беренса на кладбище в Бизерте – после Второй мировой войны.

Однако в конце ХХ века усилиями энтузиастов их могилы были найдены.

«Бизертинский морской сборник» сообщает:

«3 сентября 2001 года в Тунисе на кладбище Боржель на могиле контр-адмирала М. А. Беренса (1879–1943), командовавшего русской эскадрой, была установлена памятная плита (автор севастопольский скульптор Станислав Чиж), доставленная флагманом российского Черноморского флота из Севастополя крейсером „Москва“». При ее торжественном открытии, парадным строем с Андреевским флагом прошли моряки крейсера, воздавая дань уважения русскому адмиралу. На плите, помимо положенных надписей, есть и слова: «Россия помнит вас».

И меньше, чем через год – 3 июля 2002 года на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник на могиле Евгения Беренса, сделанный тем же севастопольским скульптором Станиславом Чижом из такого же черного гранита, из которого была возведена надгробная плита на могиле Михаила Беренса в Бизерте.

На памятнике выбиты слова, сказанные в ноябре 1917 года самим Евгением Беренсом - «Надо помнить о России…», и звучат эти слова в унисон с надписью на плите на могиле его младшего брата.

В этой истории увековечивания памяти о двух братьях тоже многое символично – ведь корабль-флагман Черноморского флота привез Андреевский флаг в Бизерту из Севастополя, находившегося тогда в составе Украины.

Будущее флота в 2001 году было неизвестно, так как договор России с Украиной предусматривал его базирование в Севастополе до 2017 года, после чего флот вполне могла ожидать «вторая Бизерта».

И несмотря на это в Севастополе хранилась русская идентичность, хотя в 2000-е годы он был юридически не связан с Россией так же, как в 1920-е годы Русская эскадра не была в правовом смысле связана с русской государственностью.

И эта идентичность, в конечном итоге, привела современный Севастополь к обретению русской государственности, благодаря в том числе памяти о тех, кто жил с абсолютно разным пониманием блага Родины, но был един в понимании гражданского долга и воинской чести.