Как-то не очень давно некоторые читатели нашего сайта попросили меня подумать над циклом статей о… прошлом. Потому как жизнь стремительно меняется, и от прошлого, даже уже и советского, не говоря о времени до него, не остается буквально ничего. Сами улицы изменяются так, что окажись на них наши же дедушки и бабушки, они бы их не узнали. Конечно, о каких-то глобальных моментах я рассказать не смогу. Не был знаком с министрами, а из секретарей Пензенского ОК КПСС – только лишь со вторым, первого видел лишь издали. Но как по капле воды можно догадаться о существовании морей и океанов, так и одна вполне обычная житейская история может содержать немало интересного. К тому же мне отчасти повезло: родившись в 1954 году, я все детство провел со стариками, родившимися еще до революции, в старом доме, наполненном вещами XIX века, и воспитание отчасти получил еще «то»…

Как-то не очень давно некоторые читатели нашего сайта попросили меня подумать над циклом статей о… прошлом. Потому как жизнь стремительно меняется, и от прошлого, даже уже и советского, не говоря о времени до него, не остается буквально ничего. Сами улицы изменяются так, что окажись на них наши же дедушки и бабушки, они бы их не узнали. Конечно, о каких-то глобальных моментах я рассказать не смогу. Не был знаком с министрами, а из секретарей Пензенского ОК КПСС – только лишь со вторым, первого видел лишь издали. Но как по капле воды можно догадаться о существовании морей и океанов, так и одна вполне обычная житейская история может содержать немало интересного. К тому же мне отчасти повезло: родившись в 1954 году, я все детство провел со стариками, родившимися еще до революции, в старом доме, наполненном вещами XIX века, и воспитание отчасти получил еще «то»…

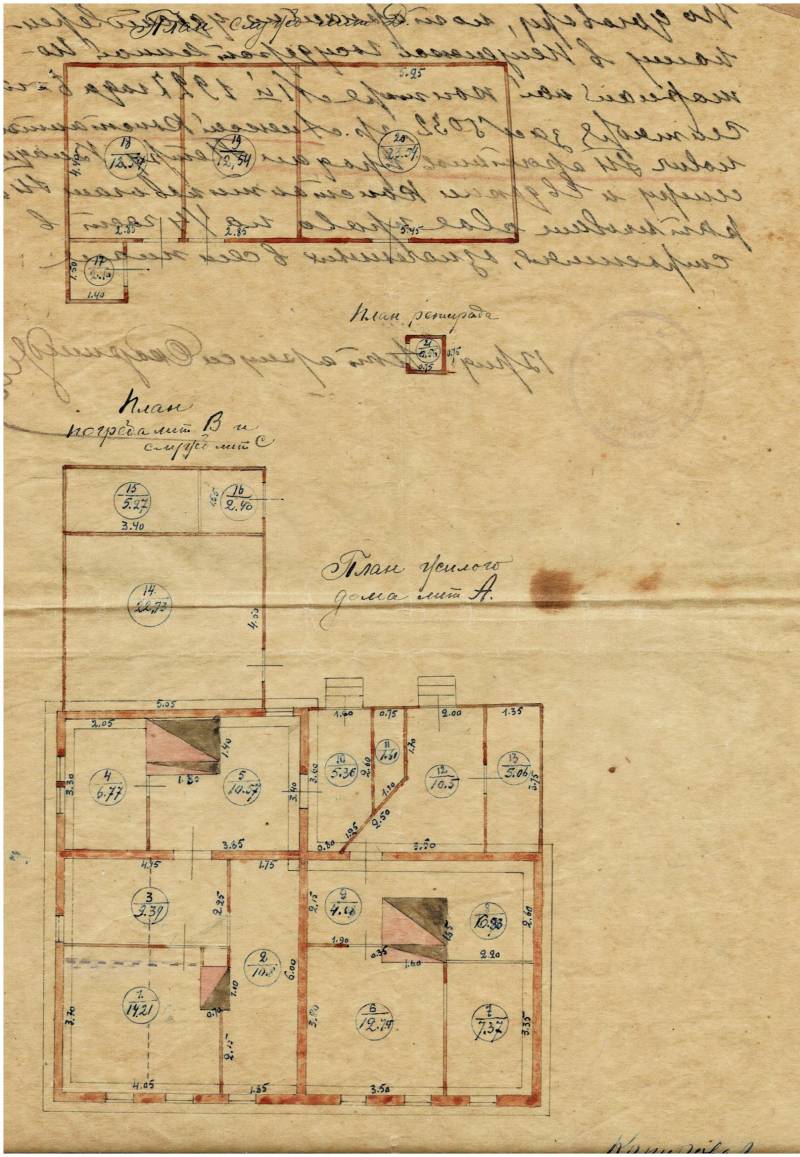

План дома, построенного моим прадедом в 1882 году. Правая половина – моего деда Петра Константиновича, левая – его брата Владимира и его сестры Евдокии. У него была печка и голландка, и вообще жили вдвоем, а жилая площадь у них была больше нашей. На чертеже также отмечены все сараи, и «ретирады» (нужники), так они тогда прилично назывались…

План дома, построенного моим прадедом в 1882 году. Правая половина – моего деда Петра Константиновича, левая – его брата Владимира и его сестры Евдокии. У него была печка и голландка, и вообще жили вдвоем, а жилая площадь у них была больше нашей. На чертеже также отмечены все сараи, и «ретирады» (нужники), так они тогда прилично назывались…А было так, что одно из самых ранних моих воспоминаний относится, наверное, к четырехлетнему возрасту. Я выбегаю в сени нашего деревянного дома, утро яркое, солнечное, и я касаюсь каких-то предметов на полке перед окном на улицу, и у меня жуткое, пугающее ощущение дежавю, что я уже все это когда-то трогал. Потом крыльцо, двор, а перед сараем на цепи бегает пес Рекс, с одним ухом торчком, а другим вислым, из-за чего у него очень глупый вид. Иду в сад, а он кажется огромным, в нем масса кустов, деревьев, и спрятаться там можно так, что никто тебя днем с огнем не найдет. Но сад, равно как и двор, куда привозят и сваливают дрова – это все летние удовольствия, также как и игры с соседскими мальчишками в соседнем дворе. А дворов по улице Пролетарской, бывшей Александровской, много, собственно, вся она состоит из отдельных домовладений, отгороженных деревянными заборами друг от друга. Неподалеку от нашего дома ее пересекала улица Мирская, названная так в честь пензенского губернатора Святополка Мирского. Так на ней и вовсе не было никаких тротуаров и люди так и ходили по битой земле, даже когда на Пролетарской уже проложили асфальт.

Вот так в то время оформлялись планы усадьбы. Буквами отмечалось, что есть что, и давалось краткое описание. Дом, как видите, был на каменном фундаменте (отмечен розовым), то есть строение было очень основательным. Ну и земли при доме было много. Общая площадь участка составляла 1 800 м

Вот так в то время оформлялись планы усадьбы. Буквами отмечалось, что есть что, и давалось краткое описание. Дом, как видите, был на каменном фундаменте (отмечен розовым), то есть строение было очень основательным. Ну и земли при доме было много. Общая площадь участка составляла 1 800 мАсфальта на пешеходной части еще нет. Нет его и на дороге. Мне в это время пять с половиной лет, и это я знаю совершенно точно, потому что меня соседи постоянно спрашивают, сколько мне лет, а я отвечаю – «пять с половиной». Почему-то это запомнилось. Вместо асфальта проложены «тротуары» – доски на поперечных бревнах-слегах. Доски толстые, но все равно прогибаются при ходьбе. И это очень здорово, потому что весной под тротуарами скапливается вода, и когда люди наступают на доску с вывалившимся сучком, оттуда вверх ударяет фонтанчик холодной воды. И особенно смешно, когда такой фонтанчик ударяет женщинам под юбки! Ну просто невозможно удержаться от смеха. Ну а проезжая часть – засыпана гравием, но все равно колеи на ней такие, что автобус «коробочка» едва-едва по ней проходит.

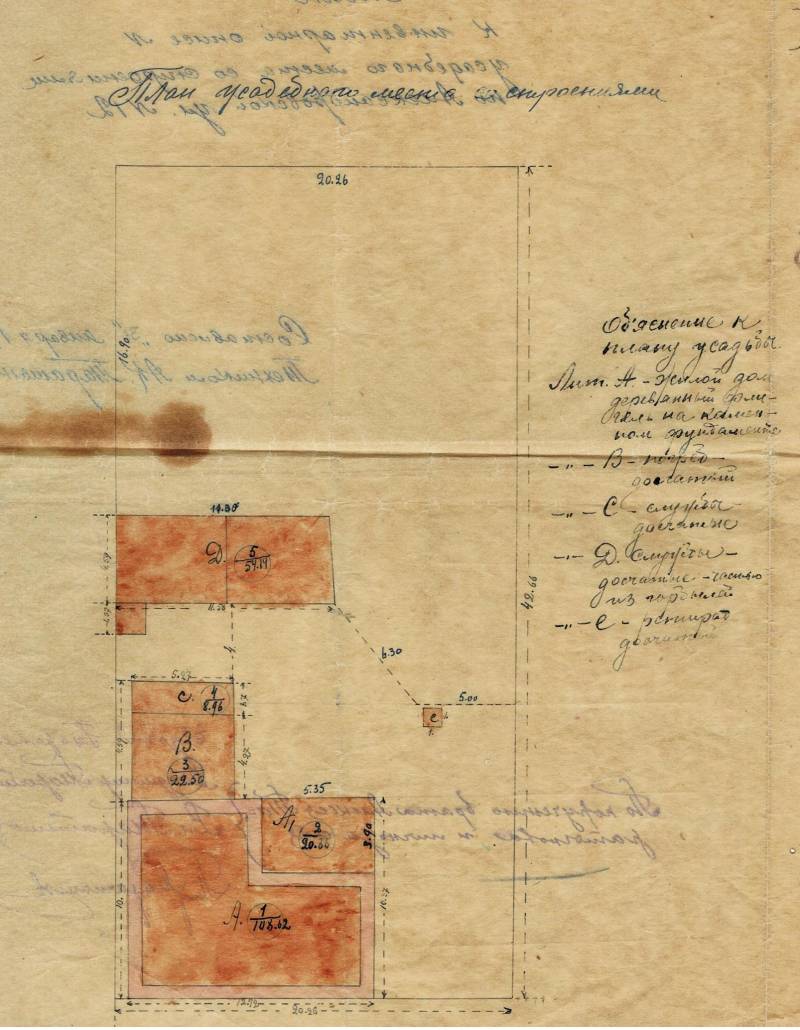

Текст завещания прадеда своей жене – уже отпечатан на машинке. Прогресс, однако!

Текст завещания прадеда своей жене – уже отпечатан на машинке. Прогресс, однако!Утром я всегда просыпался от скрипа этих тротуаров и топота множества ног – это рабочие сплошным потоком шли на завод ЗИФ. Потом начинались крики молочниц: «Молоко! Кому молоко!» За ними шел точильщик: «Ножи точим, бритвы правим!», потом старьевщик с телегой: «Шурум-бурум, старье берем!» Тут уже поневоле приходилось вставить, бежать на кухню умываться над рукомойником и… Так начинался день. Но счастливо он начинался только летом. Осенью, зимой и весной в моем доме было довольно скучно. Во-первых, все в моей семье работали: дедушка до 1961 года, когда он в 70 лет ушел на пенсию, и тогда же вместе с ним ушла и бабушка. Он был директором школы и вел там географию и труд, а бабушка работала в библиотеке. Еще застал время, когда дед ругался с бабушкой из-за того, что она попросила его принести воды с колонки, а он в ответ начал ругаться, что «ты мешаешь мне «курокам» готовиться». Это ужасное слово «куроки» запомнилось мне на всю жизнь. В итоге за водой пошла пришедшая с работы мама, и инцидент был исчерпан. Но «куроки» вот запомнились.

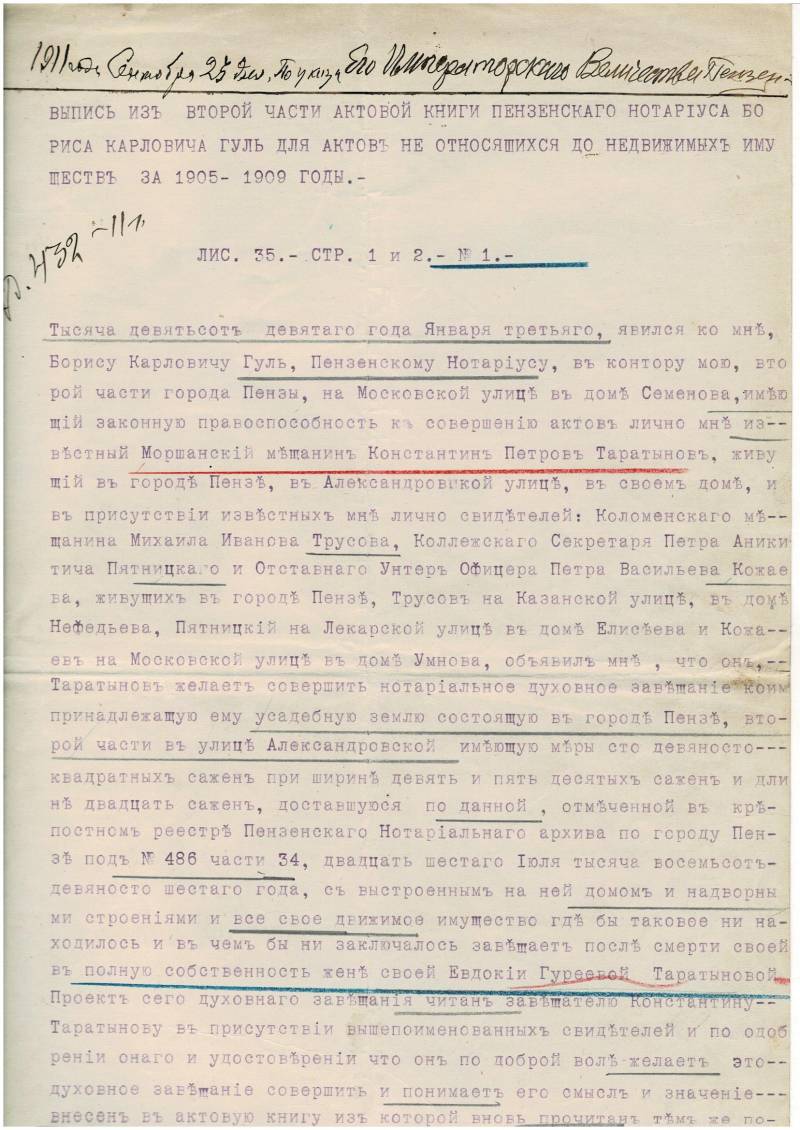

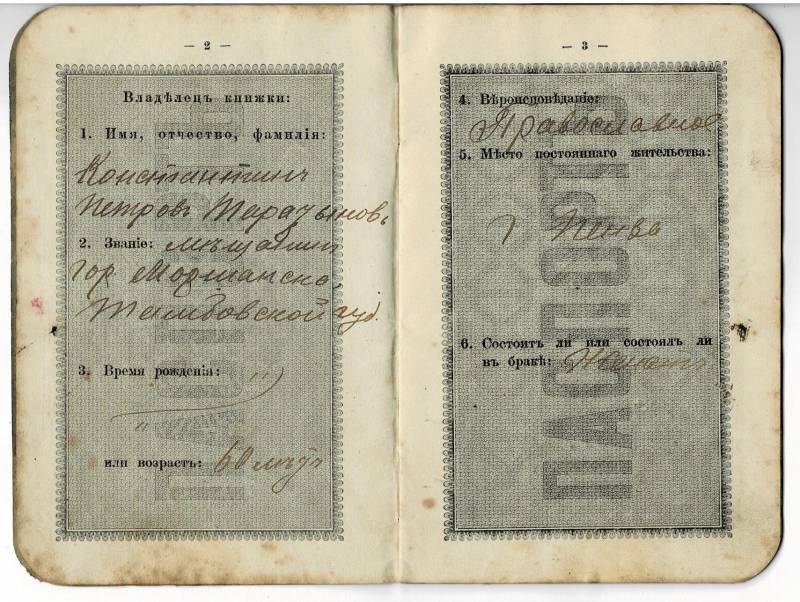

Паспортная книжка Константина Таратынова

Паспортная книжка Константина ТаратыноваТак что до 1961 года мне приходилось очень часто оставаться дома одному и надолго. А это было скучно, потому что все комнаты в доме я уже до дыр проглядел. А играть в игрушки? А их было мало, тогда игрушками детей не баловали. Был большой медведь, который урчал, когда я с ним боролся, набивной заяц и лиса – самые мои любимые друзья детства. Было еще заводное метро, но его надо было расставлять на столе в зале, а это можно было делать не всегда. Хотели меня отдать в детский сад, но я, как узнал, что туда надо будет ходить и летом – отказался наотрез, летняя свобода была мне дороже всего на свете.

Национальность тогда в паспортах не указывалась. Указывалось вероисповедание – это было главным!

Национальность тогда в паспортах не указывалась. Указывалось вероисповедание – это было главным!Но вернемся к дому. В нем были большие сени с чуланом, прихожая, где у стены стояла кровать деда, то есть спал он фактически у двери, а в зале стоял буфет, круглый стол, диван, на котором спала бабушка, комод с разными безделушками и часами фирмы «Мозер». Над ними висели по тогдашней моде большие фотопортреты моего деда в молодости и двух его сыновей, о которых мне сказали, что они погибли на войне. В этой же комнате у печки был еще и большой книжный шкаф, а перед окнами на табуретках стояли в кадках пальмы – одна финиковая и другая веерная. В углу комнаты в 1959 году появился телевизор, над которым висела черная тарелка радио.

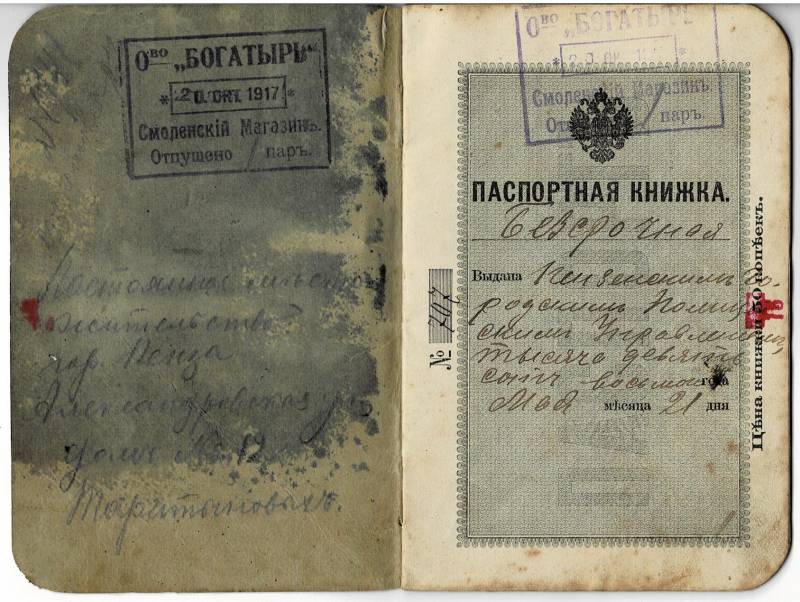

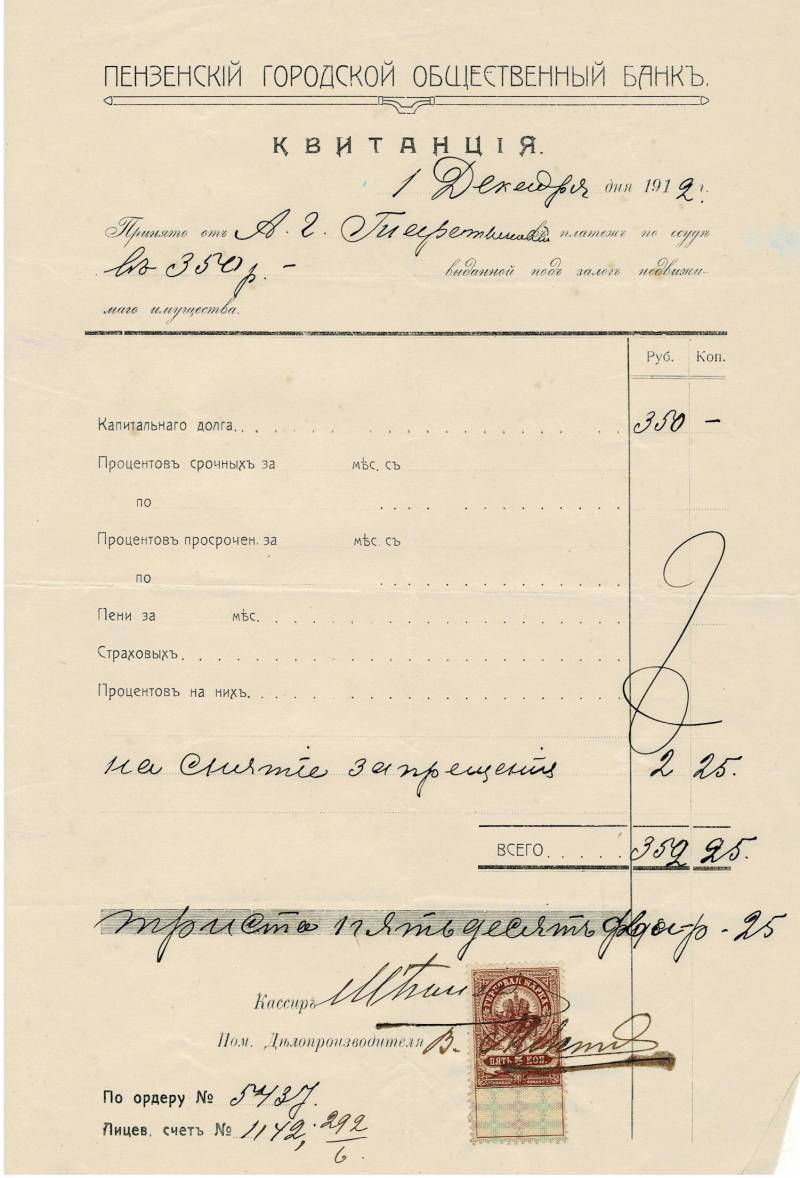

В 1912 году тоже брали ссуды в банке…

В 1912 году тоже брали ссуды в банке…Из зала дверь вела в маленькую спальню, где помещалась кровать мамы и моя, еще с решеткой, чтобы не выпасть ночью, стол, за которым дед и мама готовились «курокам», и еще один столик красного дерева на одной резной ножке. На нем возвышалась стеклянная емкость с грибом, плававшем в чаю. Мне было велено его пить, и я до сих пор не могу решить – нравился ли он мне или нет. На кухне помещался стол, за которым мы все четверо ели, еще один буфет, набитый дедовыми конспектами и картинками, вырванными из книг и дореволюционных энциклопедий, и холодильник «Саратов». На нем же стояла электроплитка, на которой готовили, когда не топили печку или из-за холода нельзя было жечь керогаз в сенях. Кстати, в тех же сенях был ещё и глубокий, обложенный камнем холодный погреб, в котором мы держали картошку и… должны были прятаться, как говорил дед, в случае войны от бомб.

Вид на дом со стороны улицы. Дом отличался от многих домов на Пролетарской тем, что не имел парадного крыльца, выходившего на улицу, имел один лишь ряд окон и калитку во двор

Вид на дом со стороны улицы. Дом отличался от многих домов на Пролетарской тем, что не имел парадного крыльца, выходившего на улицу, имел один лишь ряд окон и калитку во двор Внутренний вид зала на «нашей половине»

Внутренний вид зала на «нашей половине»Очень много места в доме занимала печка. Огромная, с лежанкой наверху, она была мне и рыцарским замком, и необитаемым островом, и кораблем. Одна стенка у нее была деревянная. И я таскал у деда его картинки из энциклопедий и приклеивал их на эту стенку пластилином, а потом… сам с собой разговаривал, рассказывая самому себе связанные с ними истории. Сами с собой разговаривают многие дети, поясняют игру, но вряд ли у кого было столько прекрасных цветных картинок, от которых просто невозможно было отвести взгляд: «Уборы и оружие индейцев Северной Америки», «Полинезиец и его жена у пироги», «Ласточкино Гнездо в Крыму», «Одежды эскимосов», «Иглу эскимосов» – вот только малая часть того, что там было.Дома было очень много старинных вещей. Собственно, весь дом был пропитан стариной, и даже в 1961 году очень мало чем, разве что радио, телевизором и пылесосом, отличался от того, что было в нем же, ну скажем, в 1911 году! То есть полвека отразились на нем очень мало, ну и воспитывали меня тоже люди немолодые: дед был 1891 года рождения, бабушка 1900.

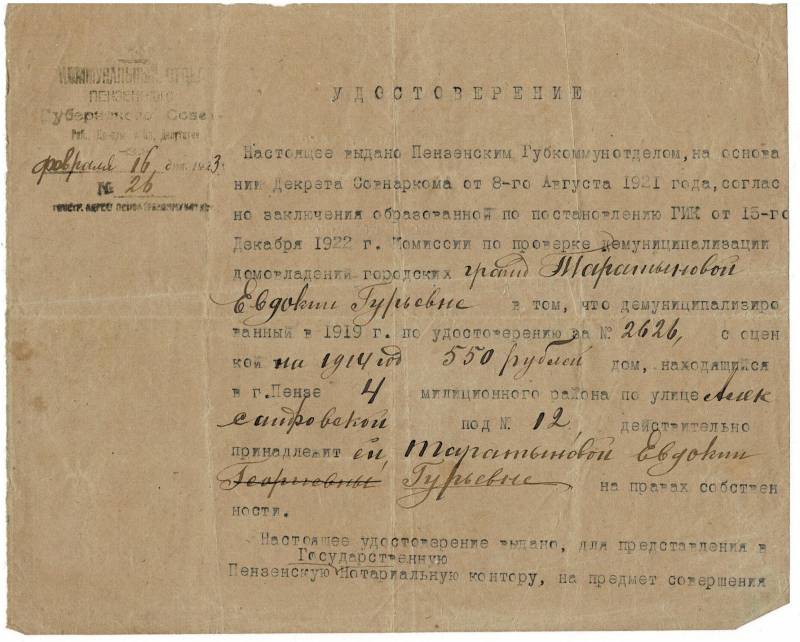

А вот очень интересный документ, выданный моей прабабушке – справка о демуниципализации жилья. То есть сначала оно было муниципализировано советской властью, но затем что-то там не срослось, и его опять возвратили хозяевам уже в 1919 году. Кстати, по оценке 1914 года дом стоит 550 рублей!

А вот очень интересный документ, выданный моей прабабушке – справка о демуниципализации жилья. То есть сначала оно было муниципализировано советской властью, но затем что-то там не срослось, и его опять возвратили хозяевам уже в 1919 году. Кстати, по оценке 1914 года дом стоит 550 рублей!Рассказывать о прошлом тогда как-то не было принято, и лично мне, если что-то и удавалось о нем узнать, то как-то урывками, когда я задавал о нем вопросы. Например, меня очень интересовала табличка на двери нашего дома: «Страховое общество «Саламандра». Страхуем от пожара» 1882 год». Как мне объяснили, в том году мой прадед построил этот дом, но застраховать не успел, и в первую же ночь его подожги. Кто, почему и зачем – так и не дознались. Спасло моих предков то, что пожарная каланча была от нас буквально в ста метрах, и пожарный обоз подоспел мгновенно. Но дом пришлось строить заново, а из обгоревших бревен прадед сложил большой сарай. Дом со временем поделили на две семьи – моего деда, в семье младшего, и семью его брата Владимира, который на «другой половине» поселился с сестрой Диной. Ни он не женился, ни она замуж не вышла. Она умерла в 1958, а он в 1961, так что нам досталась еще и часть его дома. Но часть (с печкой сначала одну комнату, а потом и вторую) от нас по суду оттяпала еще одна дедова сестра Татьяна.

Вот она, какая была, эта самая Татьяна, по молодости, конечно. Вышла замуж за офицера казачьих войск (вот только звание на погонах рассмотреть практически невозможно), вот он рядом с ней, и родила от него двух сыновей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Вот она, какая была, эта самая Татьяна, по молодости, конечно. Вышла замуж за офицера казачьих войск (вот только звание на погонах рассмотреть практически невозможно), вот он рядом с ней, и родила от него двух сыновей, погибших в годы Великой Отечественной войныВообще, у прадеда Константина Петровича Татарынова (1845–1910) было много детей. Сам он был уроженцем города Моршанска, мещанином по социальному положению, вероисповедания православного. В Пензе его карьера пошла в гору, и он дослужился до мастера вагонных мастерских Ряжско-Моршанской железной дороги, то есть для человека из народа сделал прекрасную карьеру. По словам деда, он не пил спиртного и не курил. Семья у него была большая. Кроме брата (о нем информации найти не удалось, известно лишь, что он тоже работал в пензенских железнодорожных мастерских), у него была куча детей: сыновья – Илья, Алексей, Владимир и Петр, и дочери – Татьяна, Евдокия, Ольга. Было и еще трое детей (!), но они все умерли очень рано. Жена его Евдокия Гурьевна прожила дольше мужа (1851–1923), и это несмотря на столькие роды и в целом нелегкую жизнь. А теперь самое интересное – все дети Константина получили образование, сначала закончили гимназию, а затем продолжали учебу кто где. Евдокия стала учителем музыки, Владимир – закончил физико-математическое отделение университета и стал учителем математики в гимназии, Татьяна – учительницей французского языка. Вот, правда, кем стали Илья и Алексей, не скажу, но имели они каждый по собственному дому и оставили мне в «наследство» целую кучу тетушек, одна из которых потом учила меня химии в школе.

Ее сестра Евдокия (Дина). Тогда вот такие фотографии были очень популярны. К сожалению, сохранилось их мало, и не на всех написано, кто есть кто

Ее сестра Евдокия (Дина). Тогда вот такие фотографии были очень популярны. К сожалению, сохранилось их мало, и не на всех написано, кто есть кто «Дядя Володя» в 1932 году. Ох, и не любил же я его. Во-первых, к деду моему он всегда обращался как-то снисходительно и называл его Пьер на правах старшего брата, требовал, чтобы я называл его «дедушкой», и еще любил трепать меня за щеки, порядком в детстве пухлые. Ну я и мстил ему по-своему: надкусывал упавшие с дерева яблоки и клал обратно на землю. И, конечно, никогда не признавался, что это я их надкусил…

«Дядя Володя» в 1932 году. Ох, и не любил же я его. Во-первых, к деду моему он всегда обращался как-то снисходительно и называл его Пьер на правах старшего брата, требовал, чтобы я называл его «дедушкой», и еще любил трепать меня за щеки, порядком в детстве пухлые. Ну я и мстил ему по-своему: надкусывал упавшие с дерева яблоки и клал обратно на землю. И, конечно, никогда не признавался, что это я их надкусил…А вот дед мой учиться дальше не захотел, бросил гимназию, и стал «паршивой овцой в стаде» – пошел к отцу в мастерские молотобойцем, потому как силы был большой и мог креститься пудовой гирей! Там он за три года заработал себе паховую грыжу и плоскостопие, чем благополучно избежал мобилизации в Первую мировую войну. За ум он взялся уже после смерти отца. Закончил экстерном сначала гимназию, потом учительский институт и 1917 год встретил… в должности учителя сельской школы. И вот ведь что интересно, семья мастерового, но… правильного мастерового – и какой результат? Всем детям смог дать образование. Построить большой дом с хозяйством. Который достался даже уже мне, его правнуку. То есть возможность подняться с низов достаточно высоко была у людей незнатных и тогда…

Тоже очень редкое, хотя и популярное в свое время фото коллектива рабочих пензенского паровозно-вагонного депо. Константин Таратынов – в нижнем ряду девятый слева. А вот мой дед совсем молодым парнем стоит третьим слева

Тоже очень редкое, хотя и популярное в свое время фото коллектива рабочих пензенского паровозно-вагонного депо. Константин Таратынов – в нижнем ряду девятый слева. А вот мой дед совсем молодым парнем стоит третьим слева